Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Plouaret

-

Commune

Plouaret

-

Lieu-dit

le Bourg

-

Cadastre

AB

96

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesNotre-Dame

-

Parties constituantes non étudiéessacristie

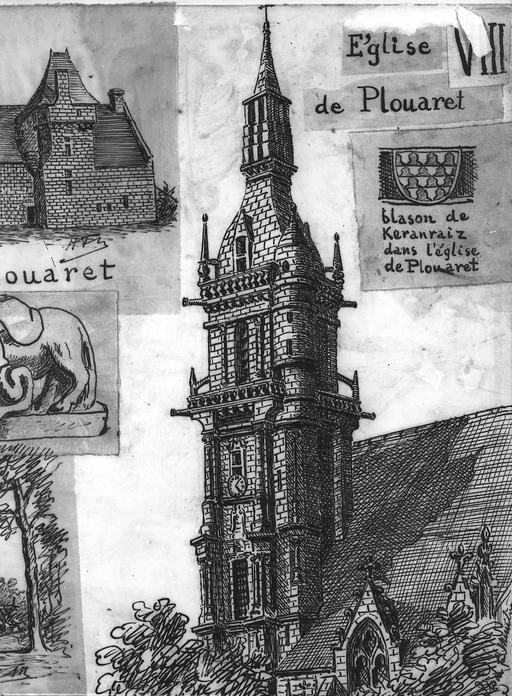

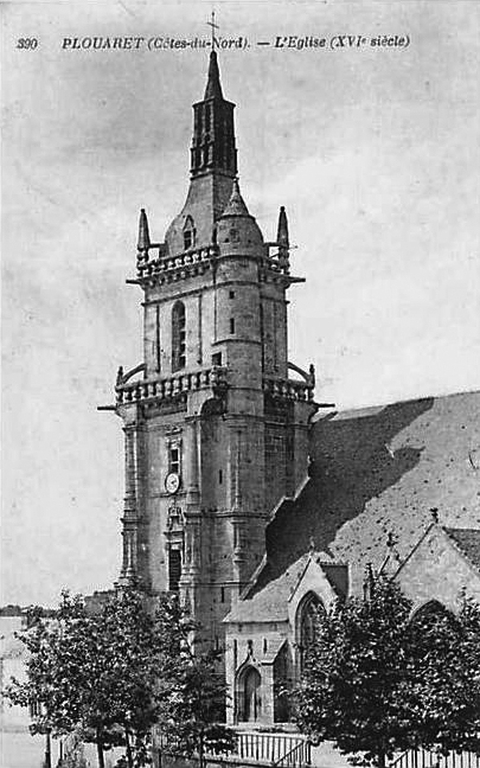

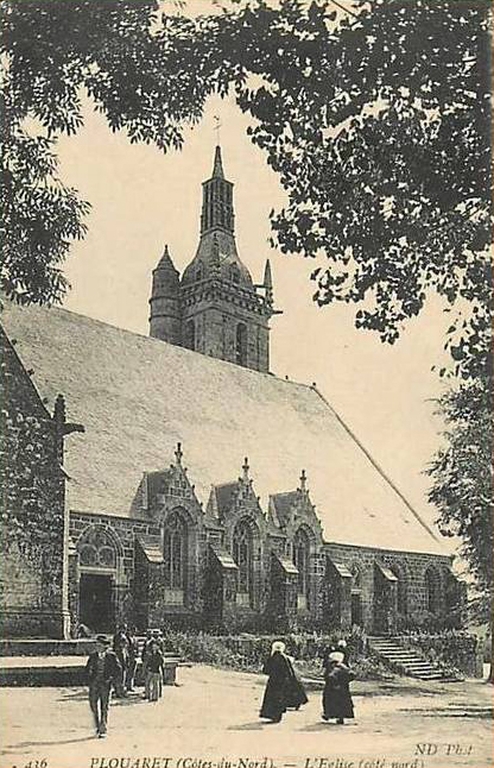

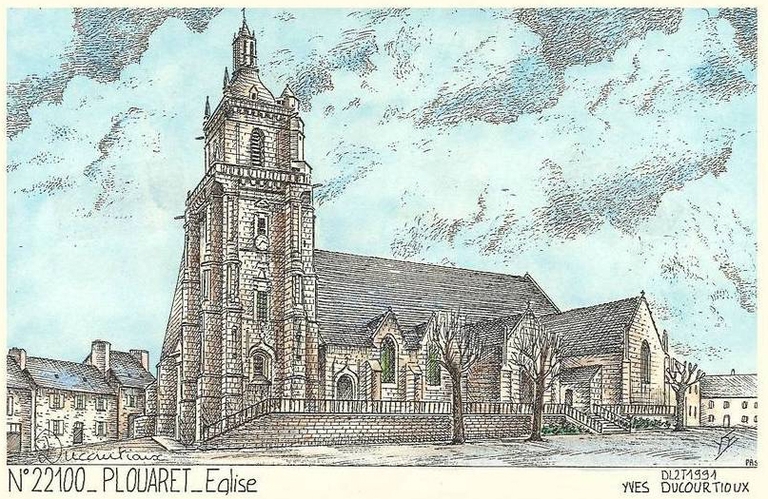

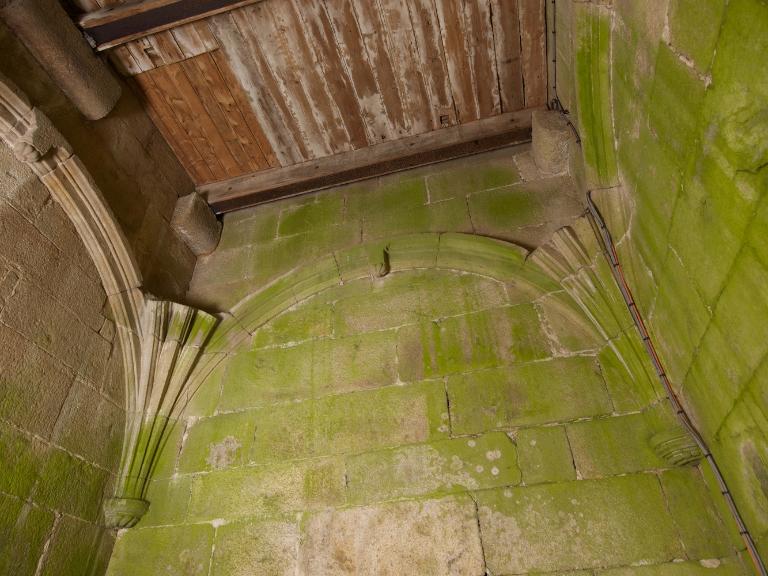

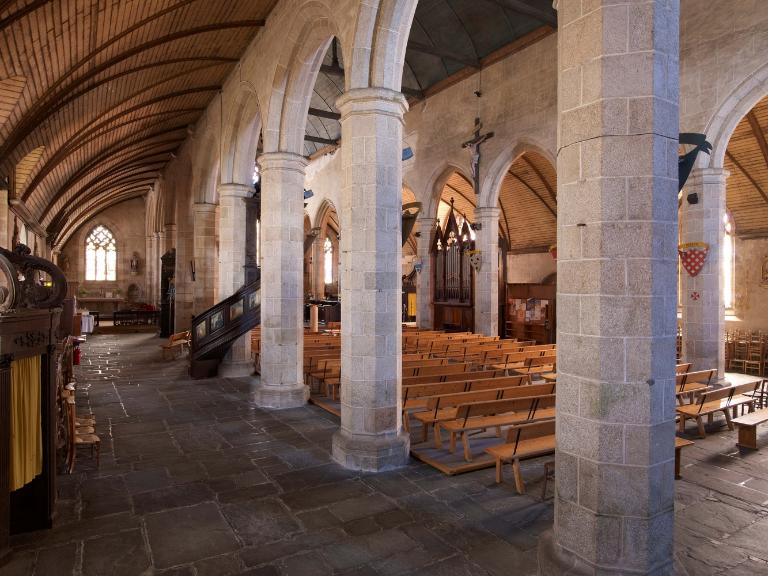

L'église paroissiale de Plouaret est dédiée à Notre-Dame. Son architecture hétérogène témoigne de son histoire multiséculaire : le chevet plat datable des environs de 1470-1480, est percé d'un remarquable fenestrage gothique flamboyant où une étoile à cinq branches est insérée dans des rinceaux (les crossettes sculptées des rampants sont supportées par des colonnettes engagées), ont été ajoutées deux chapelles en ailes formant les bras nord et sud de la croix, la tour-clocher est datée de la deuxième Renaissance bretonne (1554), la porte ouest et la nef néo-classique - agrandie vers le nord en 1829-1830, sont l’œuvre de l'architecte Le Bricquir Kerstivien, de nombreux éléments gothiques sont utilisés dans la nef ou le bas de la tour-clocher (décors, fenestrages, ouvertures...).

L'architecte du chevet et de la partie basse de la tour s'est vraisemblablement inspiré du chœur de l'église de Saint-Jean-du-Doigt dans le Finistère (vers 1460). Son porche sud s'inspire de celui de l'église de Minihy-Tréguier.

La partie haute de tour-clocher avec secrétairerie à l'étage, dont la date de construction - 1554, est attestée par une inscription, est sans doute l’œuvre de l'architecte Jean Le Taillanter. On retrouve des éléments récurrents qui caractérisent son œuvre, à savoir : l'emploi de colonnes et de chapiteaux corinthiens. Jean Le Taillanter est connu pour avoir travaillé sur la tour de l'église de Plougasnou (29), sur celle de Ploubezre, mais peut-être aussi à Loguivy-Plougras ou sur le portail du manoir de Guernanchanay à Plouaret.

Pour la communauté villageoise qui finance ces travaux, l'architecte développe des idées nouvelles et l’esthétique de la seconde Renaissance.

La partie supérieure du clocher, touchée par la foudre, a été reconstruite au 19e siècle.

Le cimetière situé originellement autour de l'église est déplacé en 1860-1861 à la périphérie du bourg (à l'ouest-nord-ouest). Cette même année, le sculpteur Yves Hernot de Lannion réalise un calvaire pour le nouveau cimetière. L´ancien cimetière de l´église, abandonné, est rasé en 1872 pour agrandir la place.

Entre 1903 et 1905, l'église est restaurée par Jules Morvan, architecte à Saint-Brieuc avec des pierres récupérées de la chapelle Saint-Maudez. Le flanc nord est repercé de fenêtres dans le style de celui du reste de l'édifice.

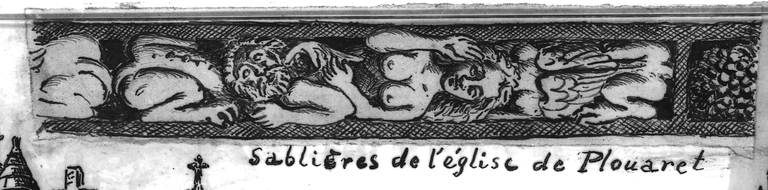

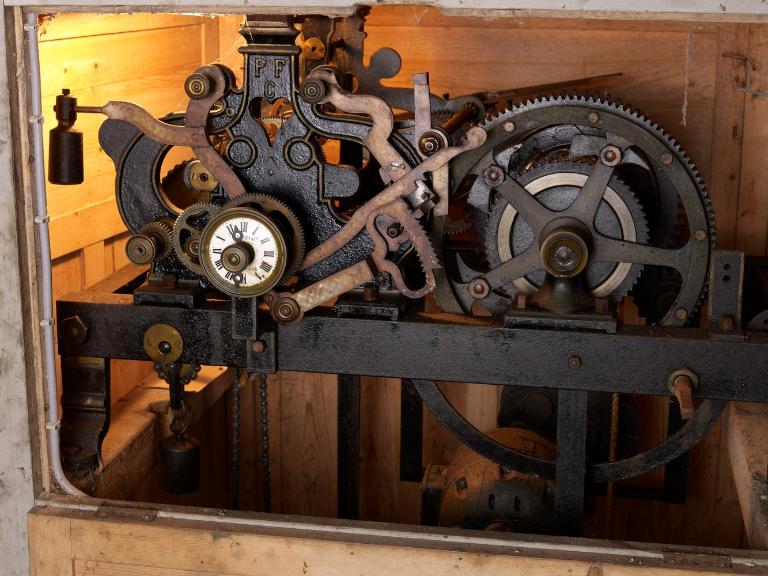

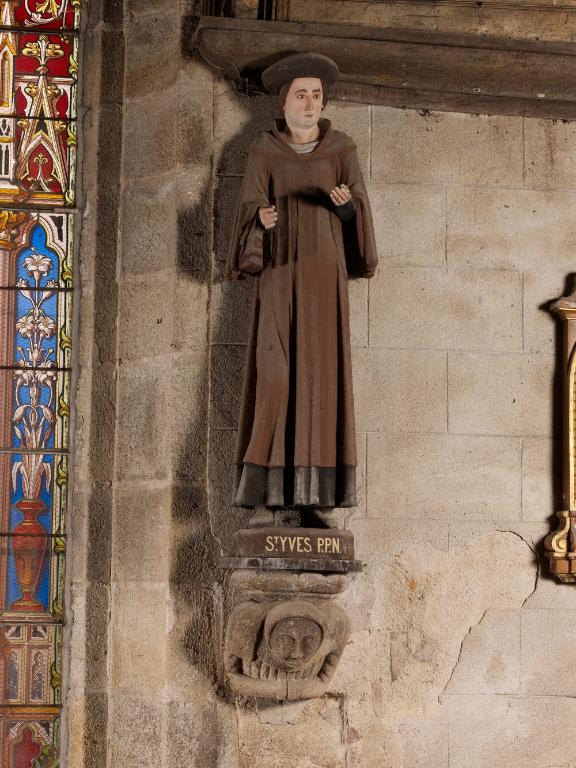

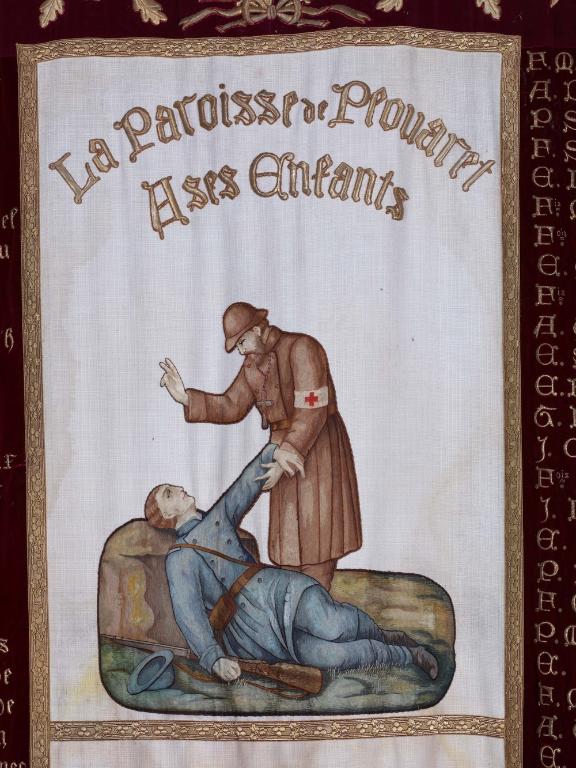

A voir à l'intérieur de l'église, les remarquables sablières de la chapelle dite de Keranrais dans le bras nord, un sacraire et des bénitiers finement sculptés, des fonts baptismaux ornés du 16e siècle, une chaire à prêcher du 17e siècle, un lutrin en pied ou les stalles du chœur du 18e siècle. Parmi les statues, on pourra observer une intéressante statue du « Christ aux liens » et une Pietà ou Mater dolorosa. Un des vitraux modernes représente un accident dans un moulin à eau : le meunier est sauvé par l'action de saint Yves. Enfin, l'une des bannières a été créée pour commémorer le souvenir des Morts pour la France de 1914-1918. L'horloge du clocher date de 1870.

Depuis 1887, le porche sud abrite des intempéries le groupe sculpté dit « cavalier à l'Anguipède ». Cette statue constitue un élément remarquable du patrimoine cultuel de l'époque gallo-romaine en Bretagne.

L'église de Plouaret est classée au titre des Monuments historiques depuis 1907.

L'église paroissiale de Plouaret est sous le vocable de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle ou Notre-Dame-de-Consolation. Elle a été fondée par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean (comme la chapelle homonyme dont il ne reste aujourd'hui que la fontaine de dévotion). L´édifice originel est datable de la fin du 15e siècle (1470-1480).

Le début des travaux de la tour-clocher est daté de 1554 comme l´indique l´inscription : "28E JOUR DE FEBVRIER 1554 CE TOUR FUST COM[mencé]E".

Dès 1812, le curé observe que "le vaisseau de l´église est déjà trop petit" et qu´il devient difficile d´y placer des bancs... En 1828, il est prévu des réparations urgentes concernant "la voûte et cloches à consolider (300 francs)" ; "le mur attenant à la grande tour, où on profiterait pour agrandir l´église de ce côté (7000 francs)" ; "la réfection du mur du cimetière (300 francs)". Ces réparations et agrandissement sont estimés à 18 000 francs, payée à 90 % par des "souscriptions volontaires, par une aide de l´évêque et du préfet".

La nef a été reconstruite en 1829-1830 par l´entrepreneur de Morlaix Guillaume Péron sur les plans de Pierre-Marie-Ange Le Bricquir-Kerstivien, architecte et expert géomètre de Lannion (né en 1786).

En novembre 1862, il est discuté du "remplacement du meuble de la sacristie par un meuble plus convenable" et de l´agrandissement de la sacristie (le tout pour environ 5000 francs). La nouvelle sacristie est réalisée en 1865-1866 par Yves Hernot et les travaux de menuiseries sont confiés à Joseph Omnès de Plouaret.

Entre 1903 et 1905, Jules Morvan, architecte à Saint-Brieuc conduit un important projet de restauration de l´église paroissiale avec l'entrepreneur Perrot : des pierres de la chapelle Saint-Maudez ont été remployées ainsi, trois fenêtres et une porte au midi ; une fenêtre au nord. L´autel de la chapelle est placé "dans le chœur, côté midi".

Le cimetière a été déplacé vers 1860-1861 sur un terrain situé à l'est de la route allant de la chapelle Sainte Barbe à Lanvellec. L´ancien cimetière de l´église, abandonné, fut détruit en 1872 pour agrandir la place.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle, 16e siècle

- Secondaire : 2e quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur :

-

Auteur :

Le Bricquir-Kerstivien Charles-MariearchitecteLe Bricquir-Kerstivien Charles-MarieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur :

- Auteur : menuisier

L'église adopte un plan à trois vaisseaux sous toit unique à deux versants avec chevet plat. Elle est éclairée par de grandes fenêtres passantes à pignons ornés de choux frisés. Un porche hors œuvre ouvre au milieu de la façade sud. Une chapelle en retour d'équerre est alignée sur le chevet, une autre chapelle au nord en retrait par rapport à ce dernier forme faux transept. Une tour de clocher abritant sacristie et trésorerie est accolée contre l'angle sud de la façade ouest. L'intérieur est marqué par un vaisseau continu de neuf travées dont les arcs brisés à deux rouleaux chanfreinés retombent sur des piles de plan octogonal. L'ensemble est couvert d'une charpente lambrissée à chevrons-fermes et le chevet éclairé par une haute et large verrière à trois lancettes surmontée d'une rose polylobée. La tour-clocher est desservie par une escalier en vis qui prend naissance dans l'angle sud-ouest du collatéral sud.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Couvrements

- charpente en bois apparente

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie pignon découvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour

-

Techniques

- sculpture

- vitrail

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableséglise

-

Protectionsclassé MH, 1907/10/18

-

Précisions sur la protection

Église (cad. AB 96) : classement par arrêté du 18 octobre 1907.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Annexes

-

Notice des Monuments Historiques extraite de la base Mérimée (PA00089453 ; 1992)

-

Annexe n°2

-

L'église Notre-Dame par René Couffon (Répertoire des Églises et Chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, 1940)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Calvaire du cimetière (Plouaret)

Lieu-dit : le Bourg

Adresse : le Cimetière

Calvaire du placître rue Sainte-Barbe (Plouaret)

Lieu-dit : le Bourg

Adresse : rue Sainte-Barbe

Chapelle Sainte-Barbe (Plouaret)

Lieu-dit : le Bourg

Adresse : rue Sainte-Barbe

Groupe sculpté : cavalier à l'Anguipède (Plouaret)

Lieu-dit : le Bourg

Adresse : porche sud de l' Eglise

Manoir de Guernaham (Le Vieux-Marché)

Lieu-dit : Guernaham

Monument aux morts (1914-1918 ; 1939-1945 ; 1954-1962) (Plouaret)

Lieu-dit : le Bourg

Adresse : place de Eglise

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.