De la fonderie de la marine à la prison maritime

A l'origine de la prison maritime se trouve une fonderie de l'arsenal de Brest élevée en 1787 dans les jardins et dépendances du couvent de la Madeleine (détruit par un incendie en 1782). L’activité de la fonderie est ensuite transférée aux forges de la Villeneuve à Guilers.

La fonderie de la rue Pontaniou est transformée en prison à partir de 1805 d'après les plans établis en 1803 ou 1804 par l’ingénieur des ponts et chaussées Jean-Bernard Tarbé de Vauxclairs (1767-1842). Elle est achevée entre 1808 et 1810 par Jean-Nicolas Trouille (1752-1825), ingénieur des ponts et chaussées et directeur des travaux maritimes de Brest (1808-1819).

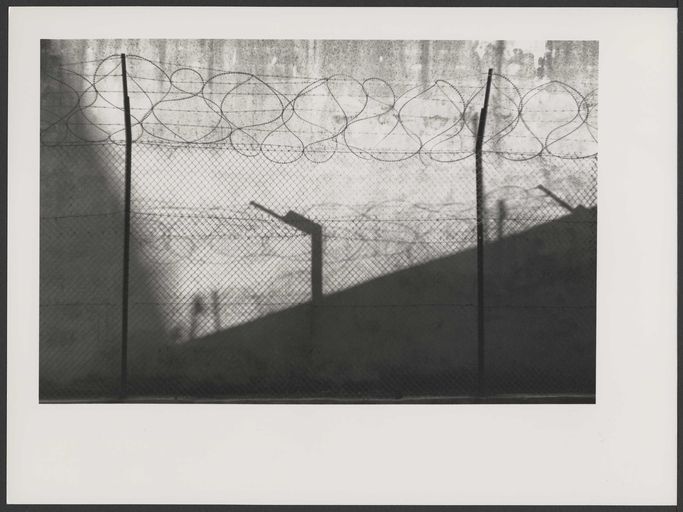

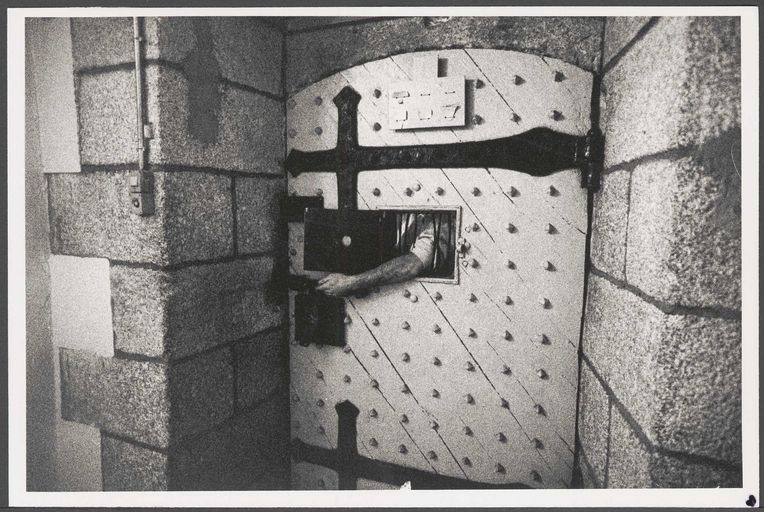

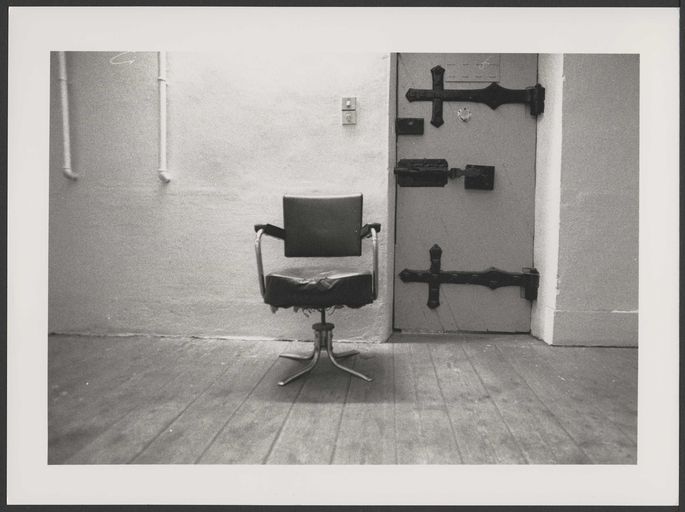

Particularité de cette prison, elle est accessible depuis l’arsenal via une porte et un escalier du Bâtiment aux Lions de la levée de Pontaniou (construit entre 1807 et 1809 par le même ingénieur). Cet accès débouche dans la cour d’honneur de la prison (à l’est) où se trouvait un corps de garde avec cellule de dégrisement.

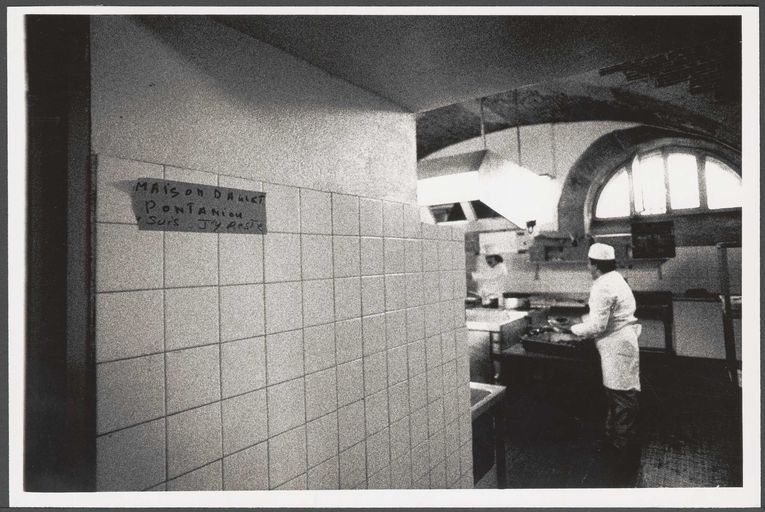

Dotée de 240 places, la nouvelle prison permet de séparer les espaces dédiés aux détenus (classés selon différentes catégories, selon leur âge, leur statut et les actes commis) et au personnel (concierge, gardiens, cuisinier et aides). Marins, ouvriers et employés de l’arsenal de Brest pouvaient être incarcérés dans cette prison spéciale, sous l’autorité militaire du tribunal maritime, pour des infractions, délits ou crimes commis dans l’enceinte de l’arsenal. Pour son maître d’œuvre, l'objectif est de trouver "sureté, commodité et salubrité" (1810).

Au moment de l’achèvement du chantier en 1810 (puis en 1815), Jean-Nicolas Trouille rédige un rapport détaillé décrivant le bâtiment carcéral et son fonctionnement : ce document est conservé au service historique de la marine à Brest dans la série K.

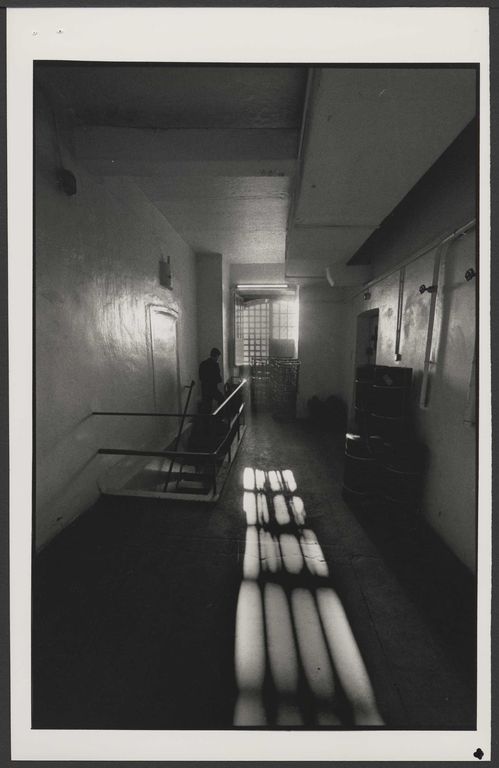

La prison est organisée en deux quartiers distincts séparés par une grille (dont on voit encore les gonds au rez-de-chaussée) : au sud, le premier quartier, qualifié de "maison d’arrêt" est destiné aux "hommes détenus pour des fautes de simple police" ; au nord, le second quartier, nommé "maison de justice", est réservé aux criminels. Pour éviter de mélanger les détenus, la prison est dotée de deux cours - au nord et au sud avec chacune un préau - auxquelles on accède par la cour ouest alors divisée en deux espaces.

Latrines et point d’eau pour la toilette se trouvent dans les cours. Des pots de chambre à couvercle sont utilisés dans les chambrées.

L’organisation de la prison en 1810

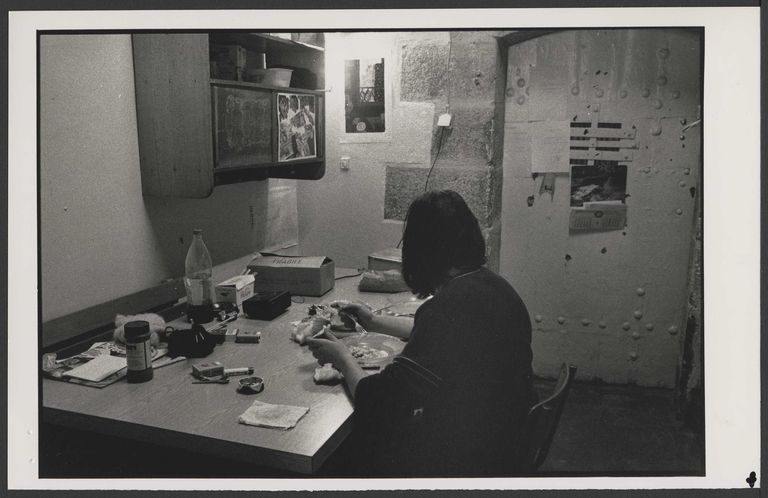

Les prisonniers de statut social supérieur peuvent payer pour disposer d'une chambre avec lit individuel et chauffage.

Rez-de-chaussée

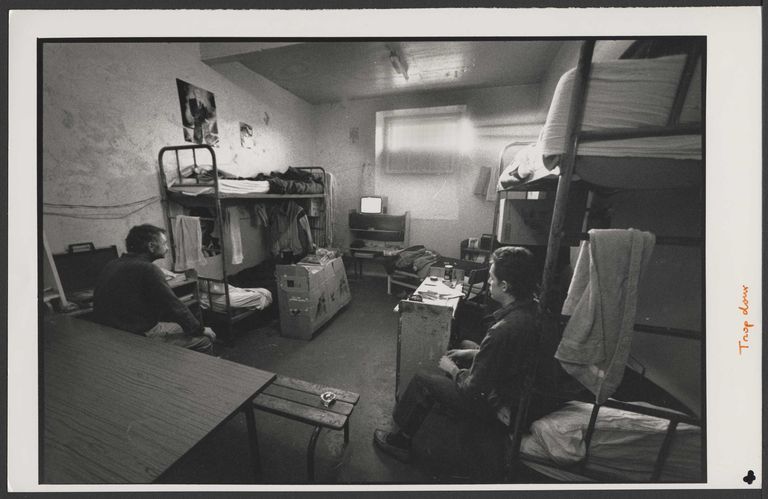

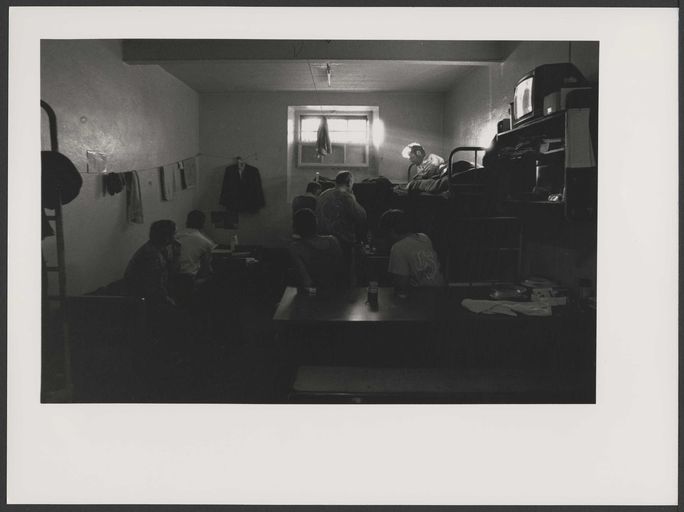

Six chambrées de 8 hommes permettent d’accueillir au total 48 prisonniers (sur lit de camp collectif). Parmi celles-ci, deux chambrées peuvent être totalement privées de lumière du jour : pour Jean-Nicolas Trouille, ils "ne devront servir que dans des moments de presse, ou lorsque par punition on voudra y mettre des prisonniers insoumis ou turbulents".

Trois chambrées de 2, voire 4 hommes, chacune dotée d’une cheminée permettent d’accueillir au total 12 prisonniers (sur lit individuel avec chauffage).

Premier étage

Dix chambrées de 8 hommes - six chambrées au nord, cinq au sud - permettent d’accueillir au total 80 prisonniers (sur lit de camp collectif) ;

Une chambrée de 4 hommes, dotée d’une cheminée, permet d’accueillir 4 prisonniers (sur lit individuel avec chauffage).

Etage de comble

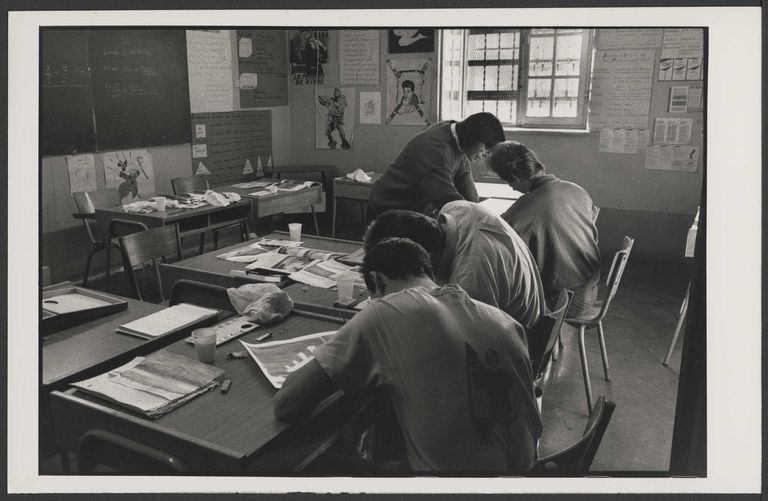

Deux salles de 32 hommes permettent d’accueillir 64 prisonniers (sur lit de camp collectif) ; l’une de pièces peut être utilisée comme "lieu propre à la récréation des prisonniers pendant les mauvais temps d’hiver ou un atelier commode" (1810).

Six chambres de 4 hommes permettent d’accueillir 24 prisonniers parmi les plus jeunes (sur lit individuel) ;

L’infirmerie permet d’accueillir 4 prisonniers (sur lit individuel).

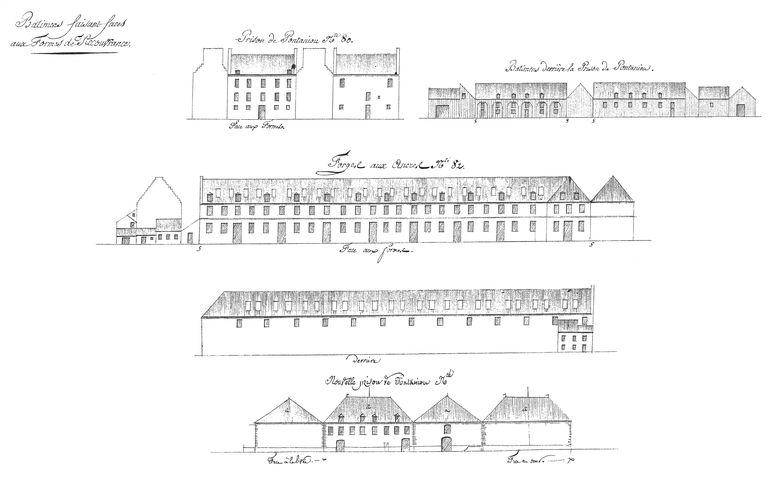

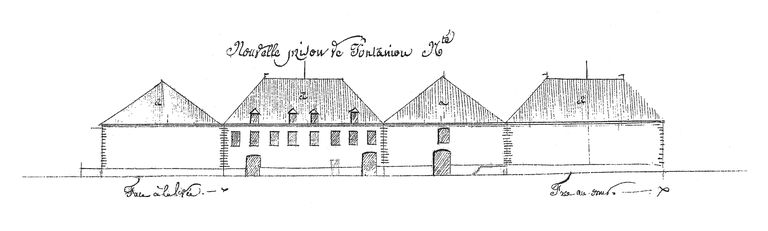

Le plan-relief comme source iconographique

Datée de 1807, les élévations des établissements maritimes du port de Brest pour le plan-relief figurent la "prison de Pontaniou" située face aux formes et la "nouvelle prison de Pontaniou" couverte en pavillon. Vers l'est, face à la levée, la nouvelle prison comporte un rez-de-chaussée avec deux portes, un premier étage à huit travées de fenêtre et un étage de comble percé de quatre lucarnes ; à l'ouest, face au mur, la façade est totalement dépourvue d'ouverture ; le pignon nord comporte une porte et une fenêtre au premier étage.

Achevé en 1811, le plan-relief de Brest représente la prison sous une forme différente de celle de 1807. La prison, couverte en pavillon avec quatre lucarnes, comporte quatre niveaux : un rez-de-chaussée semi-enterré, un premier étage et un deuxième étage. Le troisième niveau de la prison (deuxième étage) n'est pourtant créé qu'en 1858-1859.

Les premières transformations de la prison : nouveaux percements et ajout d'un deuxième étage au bâtiment carcéral

En 1820, le rez-de-chaussée semi-enterré de la prison est percé du côté est - la façade principale - de baies en demi-lune, afin de donner plus de lumière et de ventilation à ce niveau. Ces nouvelles ouvertures se distinguent par leur mise en œuvre particulière, les encadrements des ouvertures étant légèrement en saillie. Le pavage des cours ouest est également restauré.

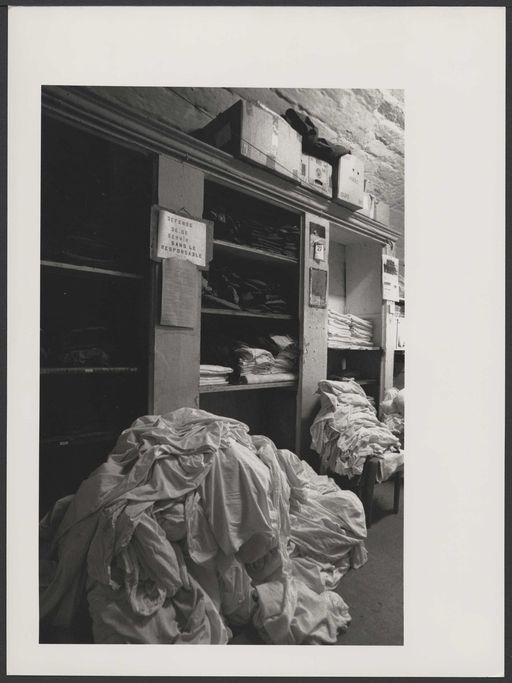

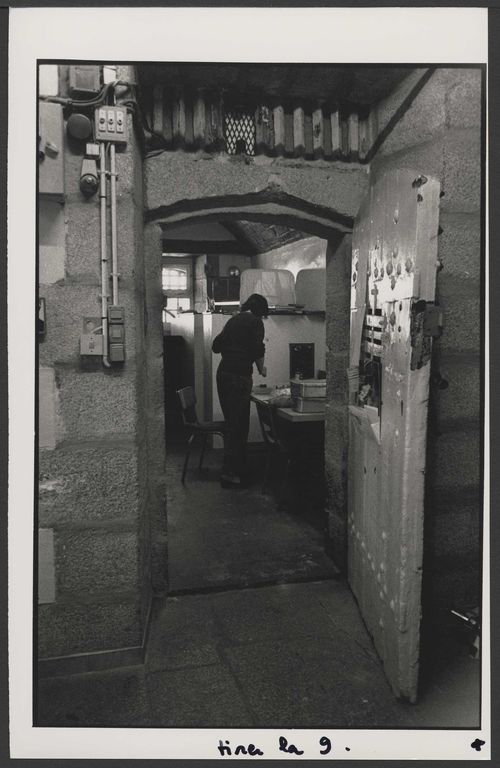

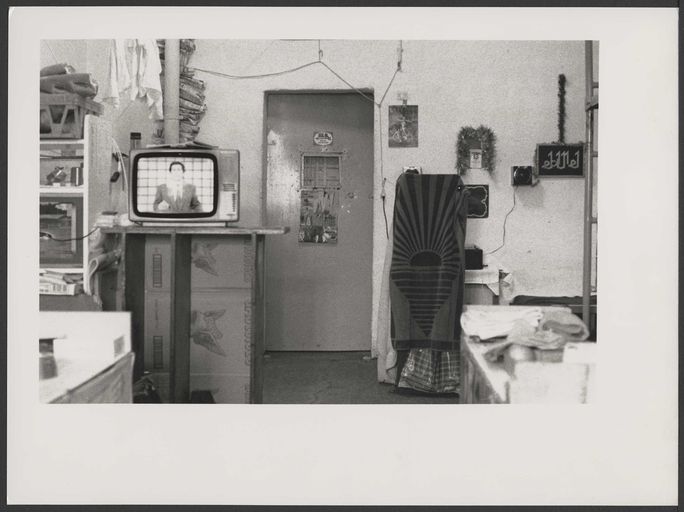

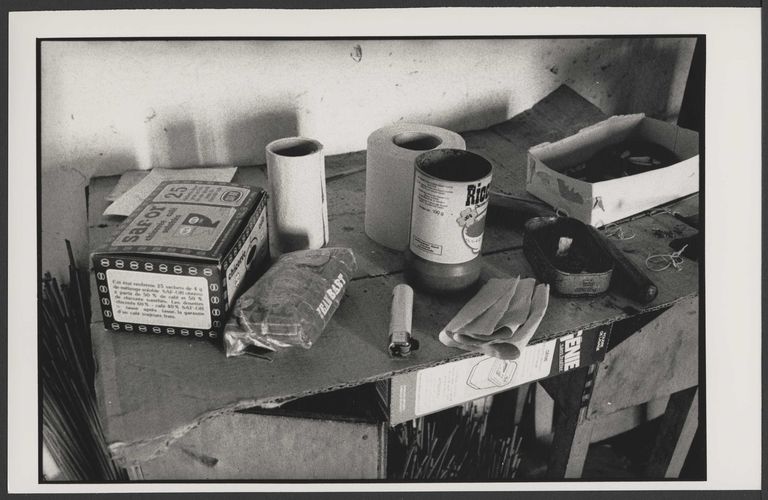

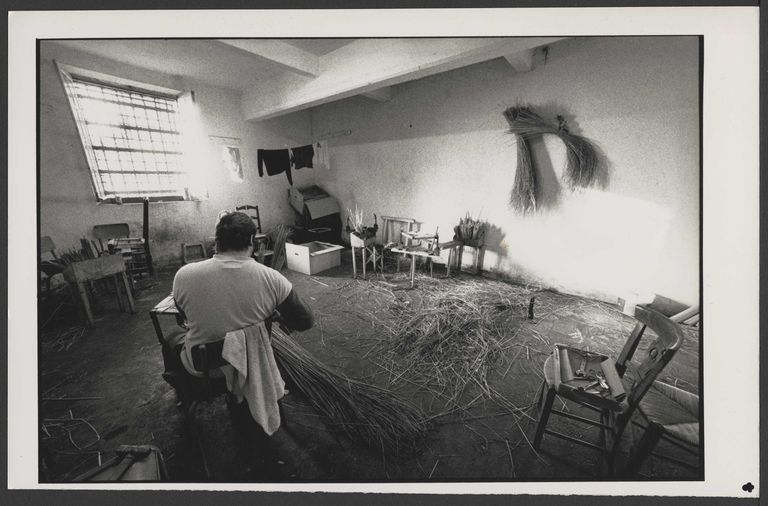

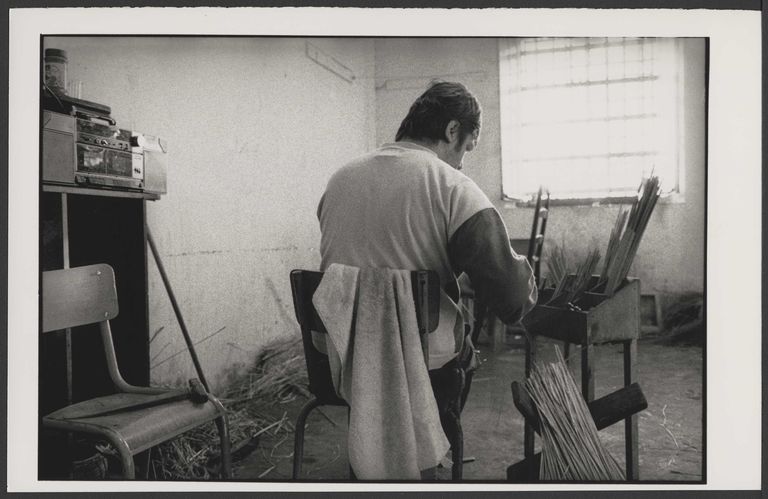

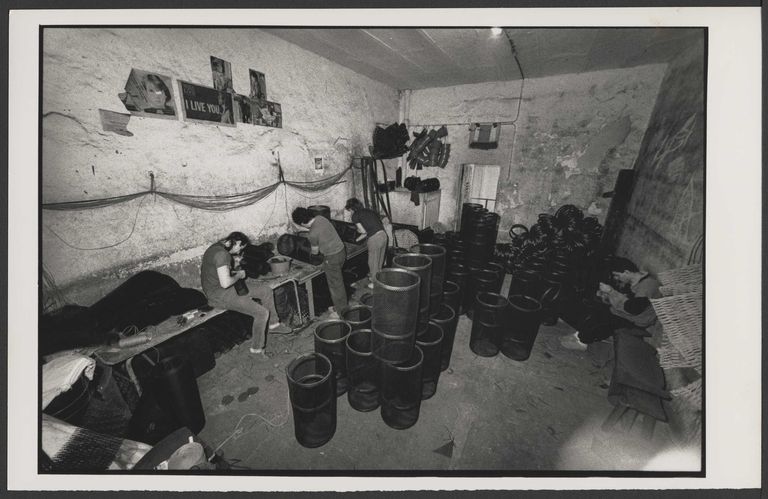

En 1851-1852, la distribution de la prison évolue sous la direction de l’ingénieur Hector Dehargne (1814-1896), avec le remplacement de grilles par des portes pleines en bois et la création de doubles portes grillée et vitrée pour les couloirs - vestibules des cours de promenade ouest afin de les transformer en atelier. L’étoupe ou bourre de chanvre est travaillée par tous les prisonniers.

Pour augmenter la capacité de la prison et passer de huit à dix prisonniers par chambrée, il est question d’installer des hamacs comme dans les réduits type 1846 de la côte mais ce projet n’est pas suivi d’effet. Au rez-de-chaussée se trouvent désormais incarcérés les "prévenus" (celui qui est cité devant le tribunal), au premier étage les "condamnés"et dans les combles, les "simples contrevenants ou disciplinaires". En l’état de la connaissance des archives, le plus ancien plan de la prison de Pontaniou remonte à 1852.

En 1858-1859, la prison est réorganisée et agrandie d'un troisième niveau (deuxième étage) avec un étage de combles doté de lucarnes. L’objectif est d’accueillir trois ateliers d’étoupe, une grande chapelle (sur quatre travées) et des pièces complémentaires. Pour supporter la surélévation, deux contreforts sont implantés au angles nord et sud du bâtiment. Les travaux de surélévation sont suivis par l’ingénieur Simon Verrier (1821-1901). Les ouvertures du troisième étage sont reproduites à l’identique de l’existant avec linteau en arc segmentaire. La charpente d’origine est démontée puis remontée sur le nouveau niveau et la couverture en ardoise est refaite. Pour limiter les risques de propagation du feu en cas d'incendie, le plancher du troisième étage est supporté par des poutrelles métalliques dont les vides sont comblés pars des voûtains de brique assemblée au plâtre. Au deuxième étage sont créés deux chambrées pour les jeunes détenus et un logement de guichetier.

Un éclairage au gaz est installé avant 1874.

Le fourneau de la cuisine est modernisé en 1880.

L’éclairage de la prison devient électrique en 1912.

A partir du premier quart du 20e siècle, des chambrées sont divisées en deux, voire quatre cellules.

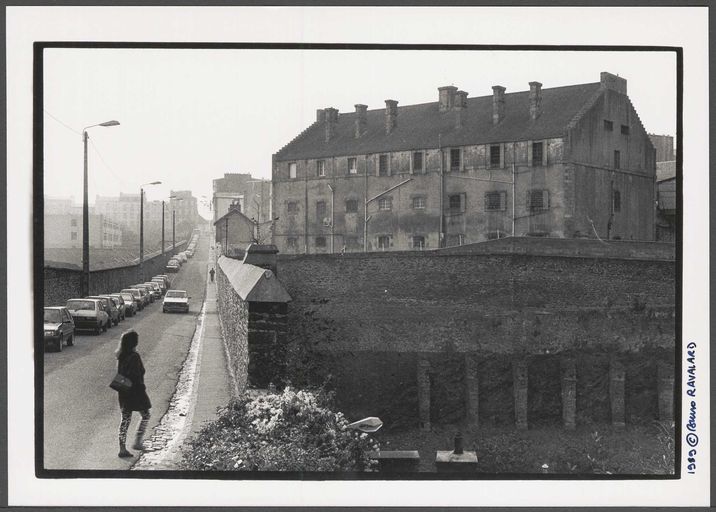

La suite des transformations de la prison : ajout d'un troisième étage au bâtiment carcéral et couverture à deux pans avec pignons découverts en gradin

Suite à l’incendie survenu le 18 juillet 1935 pendant des travaux de couverture, la prison est surélevée par l’ingénieur Morvan. Un quatrième niveau (troisième étage), reconnaissable à ses fenêtres rectangulaires à linteau droit, est créé en 1936. Un bandeau souligne ce niveau. Le plancher de l'étage de comble (cinquième niveau) est réalisé en béton sur poutres béton.

La couverture en pavillon (remontée en 1859) qui a brûlé est remplacée par une couverture à deux pans en ardoise portée par deux pignons découverts en gradin et une charpente métallique. Les souches de cheminées sont réhaussées.

Un escalier tournant en béton armé est installé en lieu et place de l'escalier d'origine. Des trémies et escaliers droits métalliques sont créés dans les couloirs centraux pour doubler la distribution verticale.

L’installation électrique de la prison est rénovée en 1937.

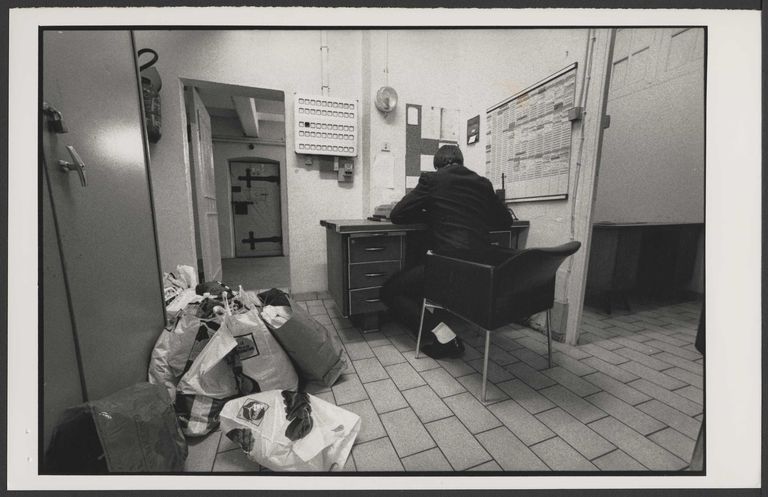

Quoique projeté depuis 1891, le logement de l’agent principal et de sa famille donnant sur la rue de Pontaniou n’est créé que dans les années 1930-1940. Subsistent encore dans le bâtiment carcéral des logements de fonction pour le personnel et leur famille.

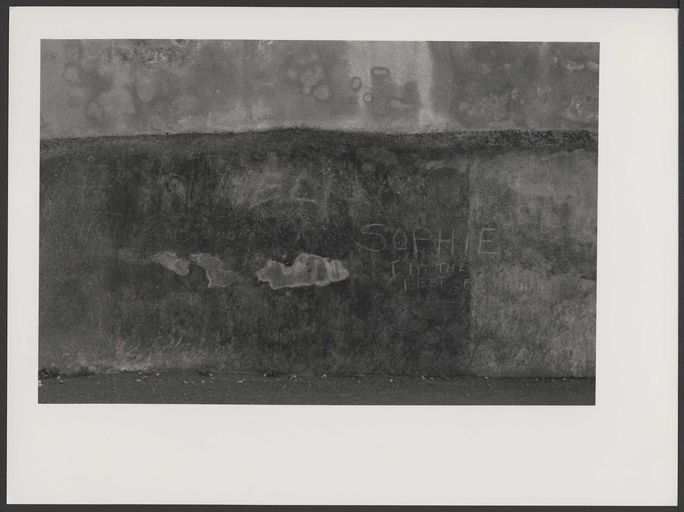

Après la destruction par un bombardement aérien de la prison du Bouguen le 2 juillet 1941, la prison de Pontaniou abrite également des détenus de droit commun. La prison sert de lieu de détention et de torture pour l’Allemagne nazie : des cellules sont aménagées au deuxième et troisième étages en divisant les chambrées existantes.

Entre 1944 et 1951, la prison est rénovée à l’économie par la Marine.

De la prison maritime à la prison civile

Le 5 juillet 1952, la prison maritime de Brest est supprimée et devient prison civile (la prison de Landerneau est fermée). Pontaniou accueille pour la première fois des détenues femmes.

C’est à cette époque que l’accès à l’arsenal via le bâtiment aux Lions est condamné et qu’une nouvelle entrée, charretière, côté rue de Pontaniou, est créée afin de permettre l’accès des véhicules dans la cour. La couverture en ardoise du bâtiment carcéral est remplacée par une couverture en plaque de fibrociment.

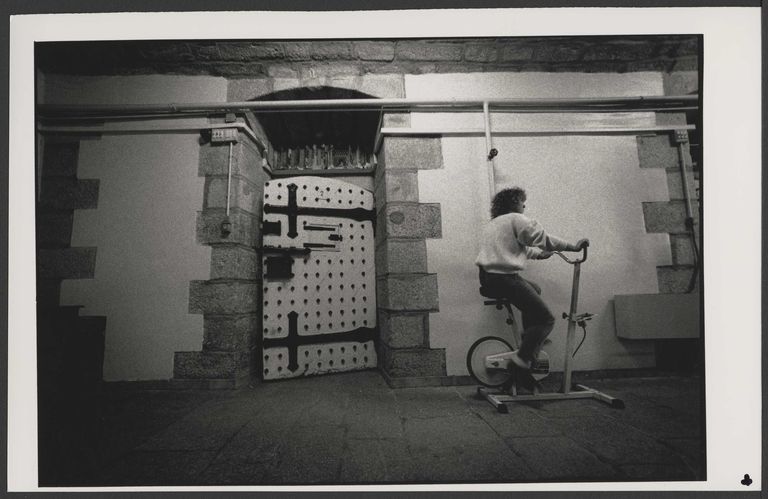

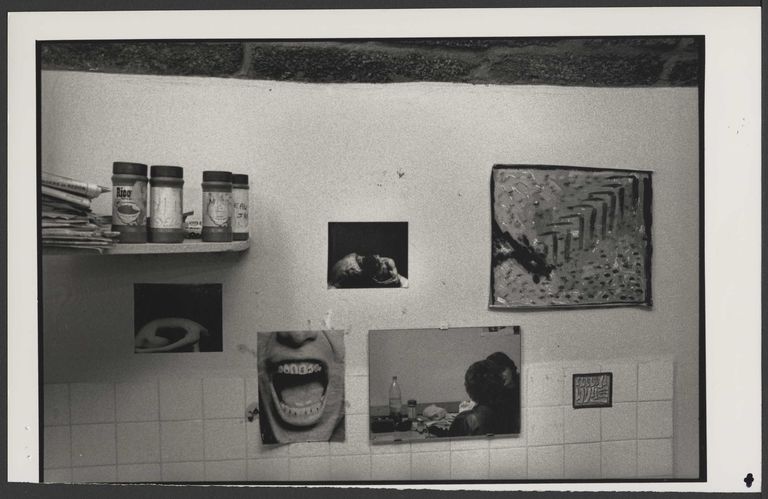

Des sanitaires intérieurs, des salles de douche, une infirmerie, un cabinet médical et dentaire et un terrain de sport sont aménagés à la fin des années 1960. Un chauffage central à air pulsé est installé en 1973 ; l’installation électrique est refaite en 1975.

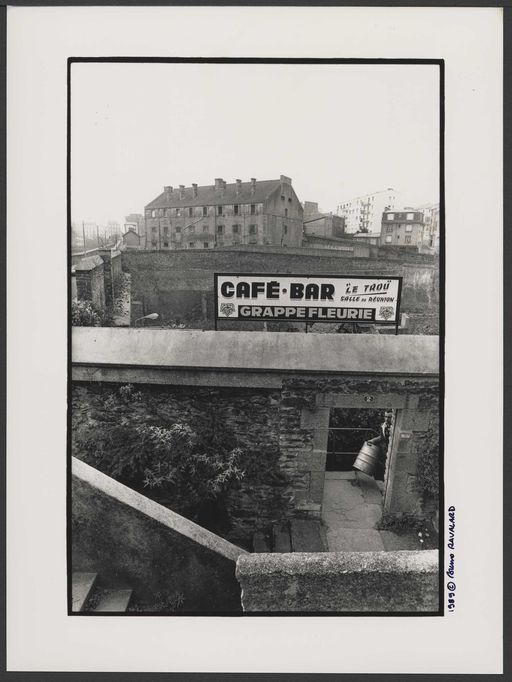

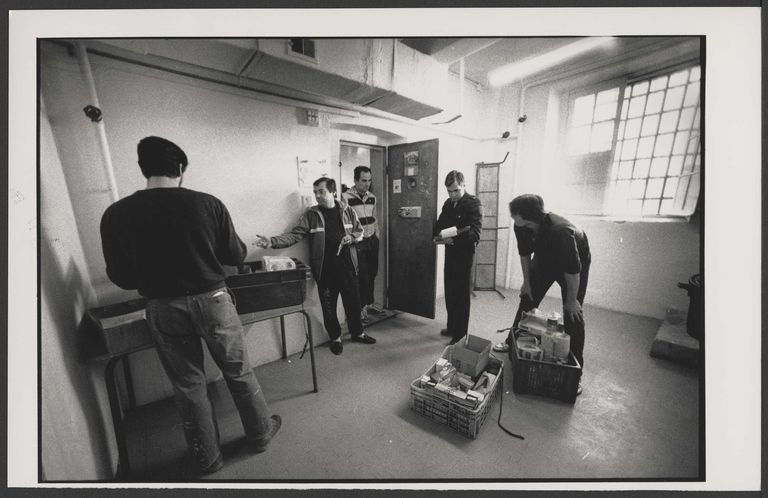

Malgré ces travaux, l’amélioration des conditions de vie des prisonniers n’est pas possible en raison de la conception même de la prison. En 1982, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, constate le mauvais état des lieux et relance le projet de construction d'une nouvelle prison.

La prison de Pontaniou est fermée le 7 mars 1990, soit 179 ans après son ouverture en 1811. Les prisonniers sont transférés dans la maison d'arrêt de L'Hermitage conçue par l'architecte et urbaniste Rémy Butler (né en 1948).

La prise de conscience du caractère hautement patrimonial du lieu

Désaffectée depuis 1990, la prison est acquise par Brest métropole en 1997 (alors Communauté urbaine de Brest) pour 200 000 fr, mais demeure sans affectation.

En 2018, le Groupe François 1er, opérateur en restauration immobilière, souhaite acquérir la prison pour la réhabiliter en trente logements. A la demande du groupe immobilier, une étude patrimoniale est réalisée par l’agence Perrot et Richard : la partie historique est l’œuvre de l'historienne Caroline Soppelsa. Cette étude affirme le caractère hautement patrimonial du lieu.

Le 28 septembre 2018, la cession du site est votée par Brest métropole. Evaluée à 300 000 € par la Direction de l’immobilier de l’État (ex France Domaine), la vente de la prison inclue la création d'un dispositif d’interprétation de la mémoire de lieux, pris en charge par le porteur de projet.

Un collectif, fondé par Roland Bizien, Gilles Grall, et Roland Le Borgn' et regroupant des descendants de résistants internés à Pontaniou, des historiens et des personnalités lance l’Appel des 79 afin de favoriser la préservation de la dimension mémorielle de la prison de Pontaniou. Le 12 octobre 2018, le collectif intervient en conseil de Brest métropole pour dénoncer l’orientation du projet. L'association Brest-Pontaniou, qui regroupe des membres du collectif, est créée fin 2018.

En février 2019, un compromis avec conditions suspensives est signé entre Brest métropole et le Groupe François 1er. Une demande de protection au titre des Monuments historiques est faite par Brest métropole auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Après étude et analyse, il s’avère que l’inscription du bâtiment au titre des Monuments historiques, amènerait des contraintes architecturales incompatibles avec le projet porté par le Groupe François 1er.

En septembre 2019, l’historienne Caroline Soppelsa publie son travail de recherche sur la prison de Pontaniou dans le hors-série des Cahiers de l’Iroise consacré aux prisons de Brest et du Finistère.

En mars 2020, le projet immobilier porté par le Groupe François 1er est abandonné après signature d’un accord transactionnel avec Brest métropole.

En février 2023, Brest métropole lance un appel à projet sur le devenir de l’ancienne prison de Pontaniou qu’elle souhaite voir transformée en "un lieu mêlant culture et tourisme". La sélection du projet final est prévue pour le début de 2024.

A l’occasion des Journées européennes 2023, la prison de Pontaniou a été ouverte au public.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.