Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Commune

Moëlan-sur-Mer

-

Lieu-dit

Île Percée

-

Cadastre

Non cadastré : domaine public maritime

-

Dénominationsensemble fortifié, blockhaus, passerelle

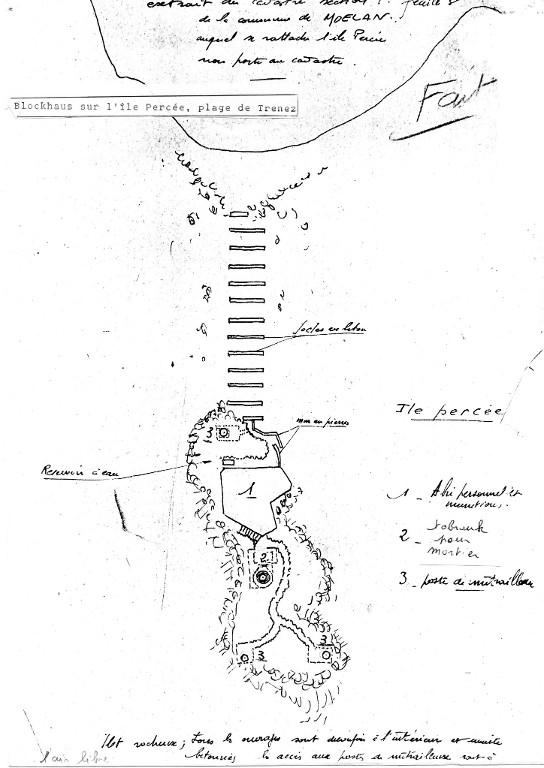

L’île Percée est un petit îlot accessible à marée basse depuis la pointe de la plage de Trenez à Moëlan-sur-Mer : il abrite un ensemble fortifié construit en 1943 par l’Allemagne nazie dans le cadre du Mur de l’Atlantique. Un bunker-abri, quatre bunkers - postes d'observation et de tir et plusieurs tranchées de communication composent cet ensemble fortifié qu’une passerelle - détruite - reliait au continent.

Non cadastré, l’îlot se situe sur le Domaine public maritime (DPM), mais il est inclus dans le site patrimonial remarquable de Moëlan-sur-Mer. La côte, en vis-à-vis de l’îlot, est inscrite depuis 1976 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites avec le site des rives de l’Aven et du Belon et le littoral compris entre les rivières de Brigneau et de Doëlan.

Outre son implantation insulaire, cet ensemble fortifié se distingue par l’extrême concentration des moyens de défense dans un espace restreint d’à peine 600 m2 ce qui a d’ailleurs obligé à doter le bunker-abri d’un troisième accès pour faciliter la communication avec les postes d’observation et de tir et limiter ainsi le temps d’exposition des soldats à découvert. Le volume total de béton coulé dans l’île - bunkers et plots de fondation de la passerelle - peut être estimé à au moins 700 m3. Le bunker-abri est construit grâce à un coffrage en parpaing, sans doute pour gagner du temps, sur ce chantier contraint par les marées.

Cet ensemble fortifié permet aussi d’observer les dégradations liées à l’érosion marine : les substrats de l’îlot ont été emportés par la mer ne laissant que les rochers - presque à vif - et les bunkers. L’angle nord-est du bunker-abri se retrouve en suspension dans le vide.

Ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été créé par la Région Bretagne en 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires. Il emprunte une partie de sa documentation à l’Association Mémoire Patrimoine - Clohars-Carnoët qui œuvre à valoriser le bunker-casemate de type 625 du Pouldu à Clohars-Carnoët (au moment de la rédaction de ce dossier 2024, Gil Van Meeuwen, spécialiste du Mur de l’Atlantique est président de cette association). Dirk Peeters, autre spécialiste du Mur de l’Atlantique, a recensé les bunkers de l'île Percée en 2010 et a dressé un plan du bunker-abri.

Cet ensemble fortifié a vraisemblablement été construit dans le premier semestre 1943 par l’Allemagne nazie, sous maîtrise d’œuvre de l’Organisation Todt. La passerelle a permis d’approvisionner le chantier en s’affranchissant des marées.

A l’abri d’un éventuel bombardement voire d’une attaque aux gaz, la garnison de 18 à 24 soldats est logée dans un bunker-abri, variante d'un type 502. L’objectif de la garnison était d’empêcher une attaque alliée sur l’une des plages, grèves ou rias proches.

L’armement consiste en un mortier de 8,14 cm de calibre, d’une portée maximale de 3 km (avec une cadence de tir de 18 coups/min), protégé dans une cuve circulaire dite Tobruk. Plusieurs fusils ou mitrailleuses (ces dernières, d’une portée théorique de 1 200 m), peuvent être utilisés dans des bunkers - postes d’observation et de tir à ciel ouvert de type 58c appelés Tobruk-Stände.

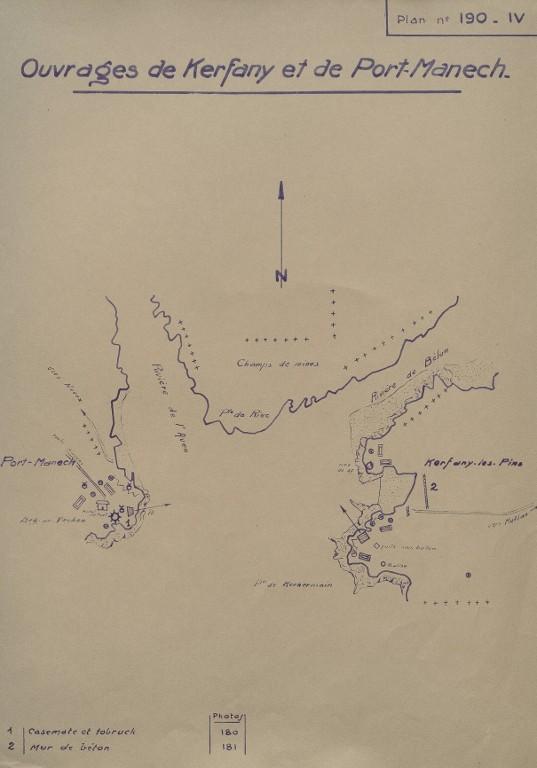

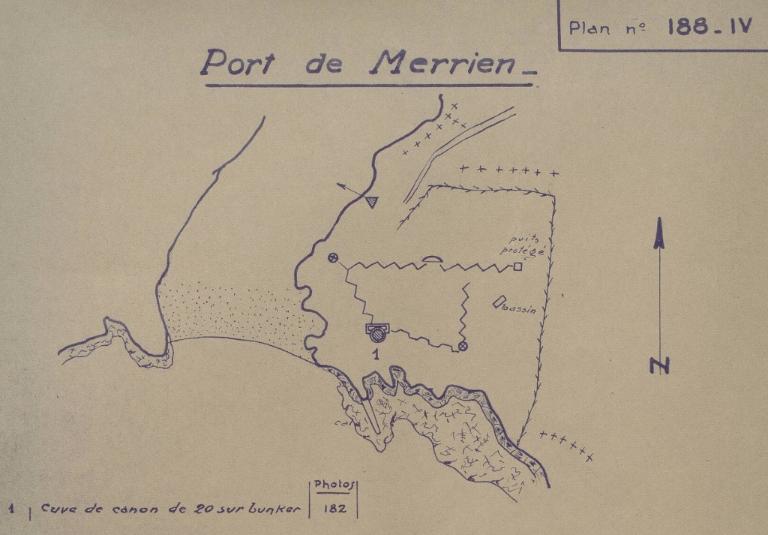

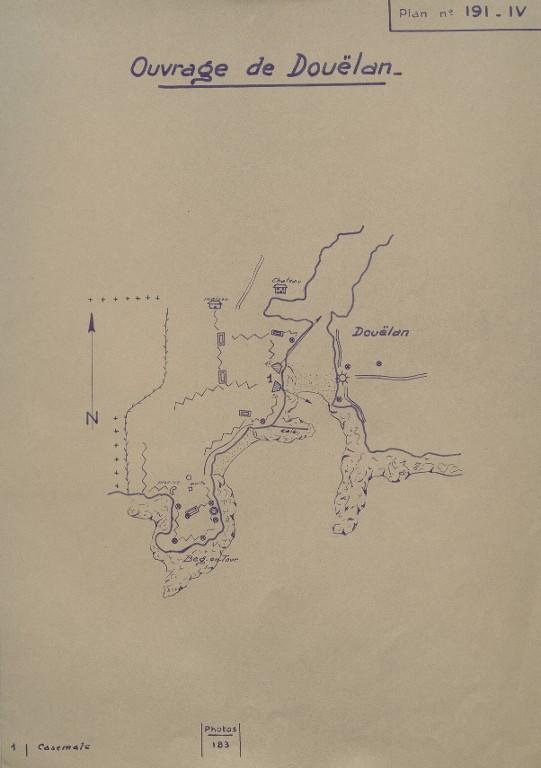

Numéroté "Lo 3" ("Lo" est abréviation de Lorient), cet ensemble fortifié est rattaché au groupe défensif côtier de la ville-arsenal de Lorient qui s’étendait sur le littoral, de l’embouchure de la rivière d’Etel à l’est à la rivière de Bélon à l’ouest.

Situés à l’ouest de l’île Percée, les ensembles fortifiés numérotés "Lo 1" et "Lo 2" correspondent respectivement à Kerfany les Pins, la pointe de Kerhermén (rive orientale de la rivière de Bélon) et au carrefour de Kergonan à Moëlan. A l’est de l’île Percée se trouvent les ensembles fortifiés "Lo 4" et "Lo 5" implantés à Beg Moc’h et au lieu-dit Creïz ar Hoat à Moëlan.

Moëlan est libéré le 5 août 1944.

La passerelle apparaît détruite en 1952 (dès 1945 ?) sur une photographie aérienne.

Comme partout ailleurs, les bunkers ont rapidement été pillés après la Libération. Certains éléments en acier comme les portes blindées ont par la suite été récupérés par des ferrailleurs.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1943, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todt (1938 - 1945)ingénieur militaire attribution par travaux historiquesOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L’Organisation Todt (souvent abrégée en "OT") était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie. Elle portait le nom de Fritz Todt (1891-1942), son fondateur et dirigeant, ingénieur de travaux publics nommé en 1940 ministre du Reich pour l'Armement et les Munitions. A sa mort le 8 février 1942, ce dernier est remplacé par l'architecte Albert Speer (1905-1981), haut responsable politique et proche d’Adolf Hitler. L'organisation Todt a notamment assuré la construction du réseau des autoroutes du Reich (Reichsautobahnen), de bases aériennes, portuaires, de sous-marins, d’infrastructures pour armes spéciales ou logistiques et de fortifications (Westwall, Atantikwall, Südwall).

-

Auteur :

Cet ensemble fortifié est implanté sur un îlot distant de 150 m du continent. L’accès à l’île Percée se fait à pied à marée basse. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était desservi par une passerelle dont subsistent uniquement les plots de fondation en béton armé disposés sur l’estran à intervalle régulier.

Les vues aériennes permettent d’estimer la surface d’origine de l’îlot à environ 600 m2. Un bunker-abri, variante d’un type 502 pour deux groupes de combat, y tient une place centrale : il est entouré d’un poste d’observation et de tir à l’air libre dit Tobruk pour mortier (reconnaissable à son large poste de tir circulaire en gradin) et de trois postes circulaires d’observation et de tir, à l’air libre et plus petits (au nord, à l’est et à l’ouest).

A des fins de protection contre les tirs et de camouflage, les bunkers sont, soit intégrés dans le sol de l’îlot par déroctage du rocher (c’est le cas des trois Tobruk), soit enterrés dans le sol comme le Tobruk pour mortier ou le bunker-abri. Pour parfaire le camouflage de ce dernier, ses parois extérieures en béton armé sont recouvert d’un mur en maçonnerie de moellon (extrait du rocher même de l’îlot). Des murs en maçonnerie soutenant le substrat de l’îlot, permettaient également à l’origine l’accès au Tobruk nord et au bunker-abri. Ils ont été emportés par l’érosion marine dont les effets se poursuivent. Suspendu dans le vide, les accès nord du bunker-abri ne sont plus utilisables. A marée haute, les bunkers sont situés au ras de l’eau.

Au moment de la rédaction de ce dossier (2024), le site demeure librement accessible : les bunkers sont ouverts. Certains servent de support à des graffitis.

-

Murs

- béton béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationétat moyen, restauré

-

Techniques

- peinture

-

Mesures

-

Précision dimensions

La surface d’origine de l’îlot peut être estimée à environ 600 m2.

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, blockhaus, passerelle

-

Sites de protectionsite inscrit

-

Protections

Site inscrit en 1976 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense de Brest

Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest).

Bibliographie

-

CHAZETTE, Alain, PAICH, Bernard, DESTOUCHES, Alain, BOULARD, Emmanuel. Tobrouk Typologie. Atantikwall - Südwall. Paris : éditions Histoire et fortifications, 2004, 64 p,

Documents multimédia

-

Association Mémoire Patrimoine - Clohars-Carnoët. "Le mur de l’Atlantique de Doëlan à Kerfany".

https://memoirepatrimoine.wordpress.com/2020/12/27/le-mur-de-latlantique-de-doelan-a-kerfany

-

Extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (24 août 2024).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kwtoQy9ur1PfwHPg6tkdKPtAce6kg8VArHAyLERYDZxNMPZmRdRUMMHcDTYEN9t6l&id=100063642613696

Lien web

- Extrait du rapport Pinczon du Sel

- "Le Mur de l’Atlantique de Doëlan à Kerfany", Association Mémoire Patrimoine - Clohars-Carnoët

- "Moëlan sur Mer. 1940–1944 - L’occupation allemande. Le Mur de l’Atlantique" par Gil Van Meeuwen, mai 2021

- Vue aérienne verticale de l'île Percée à Moëlan-sur-Mer par Bunkersite.com, août 2018

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Contient

- Bunker-abri, variante d'un type 502 pour deux groupes de combat, Île Percée (Moëlan-sur-Mer)

- Bunker-poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand est, Île Percée (Moëlan-sur-Mer)

- Bunker-poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand nord, Île Percée (Moëlan-sur-Mer)

- Bunker-poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand ouest, Île Percée (Moëlan-sur-Mer)

- Bunker-poste d'observation et de tir pour mortier de 8,14 cm dit Tobruk-Stand, Île Percée (Moëlan-sur-Mer)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.