Extrait de : Vallée du Blavet. Le canton de Baud. Bretagne. Images du Patrimoine. Rennes, 2003.

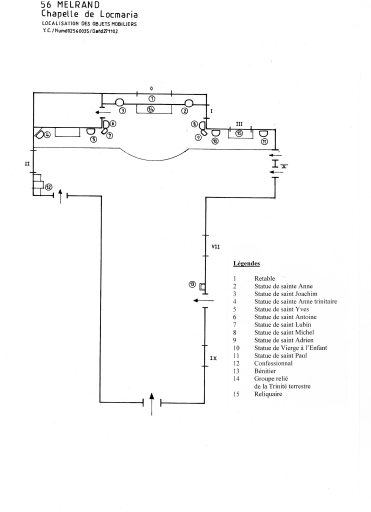

Melrand. Chapelle Notre-Dame de Locmaria.

Cette chapelle est à l'origine d'un village regroupant une quinzaine de fermes. La richesse de sa construction est à mettre en relation avec le mécénat des Rohan et l'active participation des familles nobles de la région, comme celle des Kerveno, originaires de Pluméliau. Leurs armes figurent respectivement sur le portail sud et la tour occidentale. La construction paraît homogène, autour de 1530, à l'exception de quelques remaniements postérieurs visant la galerie de la tour et l'ajout d'une sacristie.

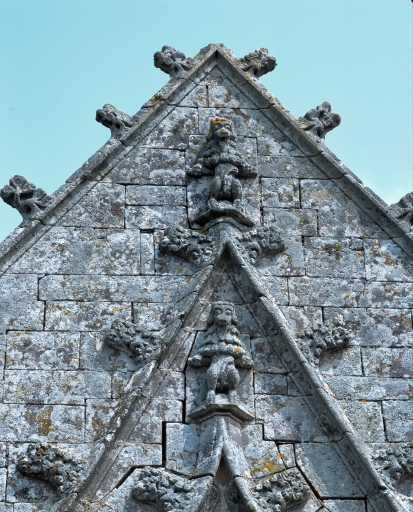

Notre-Dame de Locmaria présente de nombreuses analogies avec les édifices religieux d'importance édifiés sur le territoire des Rohan. A la simplicité et la modestie de la nef correspond le développement hors d'échelle de la tour-porche, comme à Saint-Nicodème en Pluméliau, Notre-Dame de la Houssaye en Pontivy ou Notre-Dame de Quelven en Guern. Bien qu'issue d'un programme plus ambitieux, antérieur d'une trentaine d'années, cette dernière a servi de modèle à Locmaria. On y retrouve, si fréquent dans le Vannetais, le thème du portail sud à baies jumelées surmonté d'un fenestrage dont l'origine ligérienne est incontestable. Le décor s'y concentre sous forme de bestiaire fantastique aux expressions satiriques dans l'esprit du Moyen Âge. Quelques détails dans ce répertoire gothique flamboyant indiquent une date avancée dans le 16e siècle : le traitement épuré du réseau de soufflets et de flammes, l'absence de redents dans le fenestrage, la présence de pilastres à la base des pinacles. Dans la tour, les baies cintrées sont encadrées de pilastres ornés de losanges et de cercles, motifs de la première Renaissance et allusion possible aux armoiries des Rohan.

Située sur l'angle nord-est, la sacristie à étage est rajoutée à la fin du 17e siècle, peut-être en 1680, en même temps que le retable. A l'étage, la présence d'une cheminée et d'une baie ouverte sur le choeur pour suivre les offices suggèrent l'existence d'une tribune seigneuriale. Cet élément rapporté, loin de rompre l'unité du monument, contribue à lui donner vie dans un système architectural où chaque forme acquiert sa propre valeur du fait de sa démesure ou de son décor. Ainsi, clocher-porche, portail sud et sacristie semblent autonomes par rapport au noyau central devenu simple lien entre ces éléments de prestige.

Chargée d'études Inventaire