Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Guipavas

-

Hydrographies

Rade de Brest

-

Commune

Plougastel-Daoulas

-

Lieu-dit

Pointe du Corbeau

-

Cadastre

OI

01

-

Dénominationsfort, batterie, édifice logistique, citerne

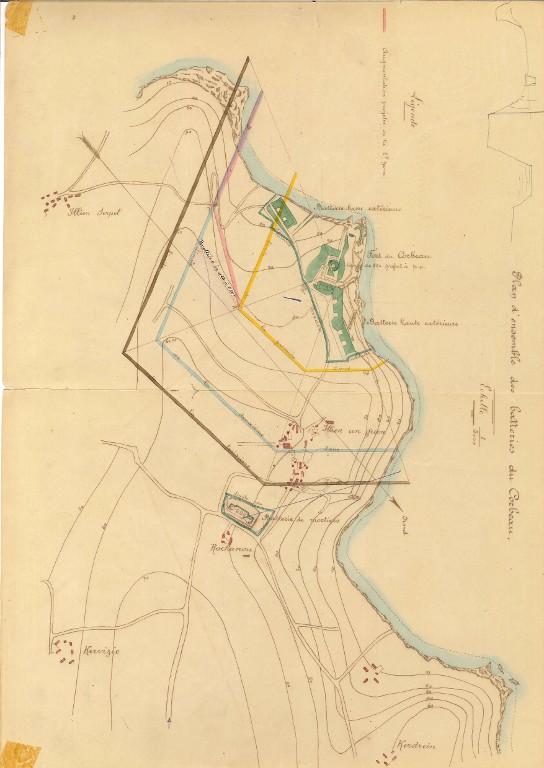

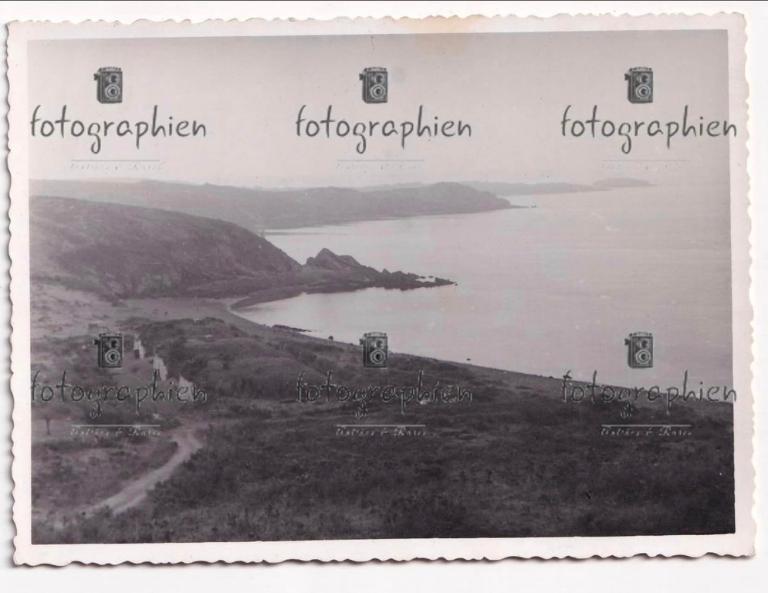

Implanté dans la presqu’île de Plougastel, le fort du Corbeau illustre bien l’évolution - parfois complexe - des fortifications littorales : batterie d’artillerie rasante (construite en 1695), redoute couronnant la pointe avec batterie d’artillerie pour mortiers et branches tombantes barrant l’extrémité de la pointe (4e quart du 18e siècle), batteries d’artillerie de gros calibre sur la redoute et à proximité du fort, au nord et au sud (4e quart du 19e siècle), poste de commandement de groupe de batteries d’artillerie, observatoire d’artillerie pour la batterie de mortier, poste photo-électrique pour projecteur de 90 cm (1er quart du 20e siècle) et batterie antiaérienne dans l’Entre-deux-guerres. Le fort est ensuite remployé durant la Seconde Guerre mondiale par la Marine de guerre allemande pour la défense antiaérienne de la Festung Brest.

Affecté par l’État au Conservatoire du littoral en 2008, le fort du Corbeau est géré par Brest Métropole. Après des travaux d’aménagements et de sécurisation réalisés à partir de 2018-2019, il est ouvert au public en 2020 : les visiteurs peuvent emprunter un chemin sécurisé traversant le fort et découvrir le panorama exceptionnel sur la rade et la ville de Brest.

En 2020, le fort du Corbeau a fait l’objet d’une monographie par Patrick Jadé (président de l’Association "1846", la fortification du 19e siècle, connaître et partager). Dès 2016, l’Association "1846" avait consacré un article au fort du Corbeau sur son blog. Le site bénéficie également des apports documentaires et historiques de Julien Hily (animateur de la page "Fortifications de la presqu'île" sur le réseau social Facebook et membre de l’Association "1846") et de Ludovic Le Bras (animateur de la page "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook et également membre de l'association"1846").

Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires en Bretagne.

La batterie vaubanienne (1695)

C’est en 1695, en pleine Guerre de la Ligue d’Augsbourg, qu’une nouvelle batterie d’artillerie de côte est implantée en presqu'île de Plougastel à l’extrémité de la pointe du Corbeau. Sa fonction est de protéger la rade de Brest et l’embouchure de l’Elorn (rivière de Landerneau) en cas de franchissement du goulet par une flotte ennemie.

Construite au ras de l’eau, à environ 15 m au-dessus du niveau de la mer pour un tir rasant, cette batterie basse est dotée d’un parapet percé de neuf embrasures orientées vers le nord-ouest et le sud-ouest et d’un édifice logistique regroupant corps de garde et magasin à poudre. L’accès à la batterie se fait par un passage aménagé à l’est dans la falaise.

L’armement de la batterie au 18e siècle

Au début du 18e siècle, d’autres batteries d’artillerie sont mentionnées à Plougastel : sur l’Île Ronde, sur la pointe de Plougastel (qui est nommée ensuite pointe de l’Armorique) et sur la pointe du Caro. Ces fortifications sont rattachées à la capitainerie de Crozon.

En 1744, la batterie du Corbeau est armée de six canons de 36 livres de balle, de deux canons de 18 livres de balle et d’un mortier de 12 pouces.

En 1747, la batterie est armée de six canons de 36 livres de balle et d’un mortier (sans doute celui de 12 pouces cité précédemment).

Le fort de Dajot (1774-1775)

En 1774-1775, une redoute dotée d’une batterie de mortier (orientée vers le nord-ouest et le sud-ouest), d’une caserne pour 60 hommes, de latrines et d’un magasin à poudre est construite au sommet de la pointe, à environ 50 m au-dessus du niveau de la mer. La batterie basse semble avoir conservée son tracé de 1695 (avec un parapet à barbette en lieu et place des embrasures ?). Complétant l’action des canons de la batterie basse, les mortiers de la batterie haute - combinés à ceux d’autres batteries - doivent rendre impossible le mouillage d´une flotte ennemie dans la rade.

Afin de pouvoir résister à un coup de main venant de la terre, la pointe est barrée par des branches tombantes crénelées doublées d’un fossé obtenu par escarpement de la falaise. Autour de la redoute sont aménagés un chemin couvert avec place d’armes au nord et un glacis.

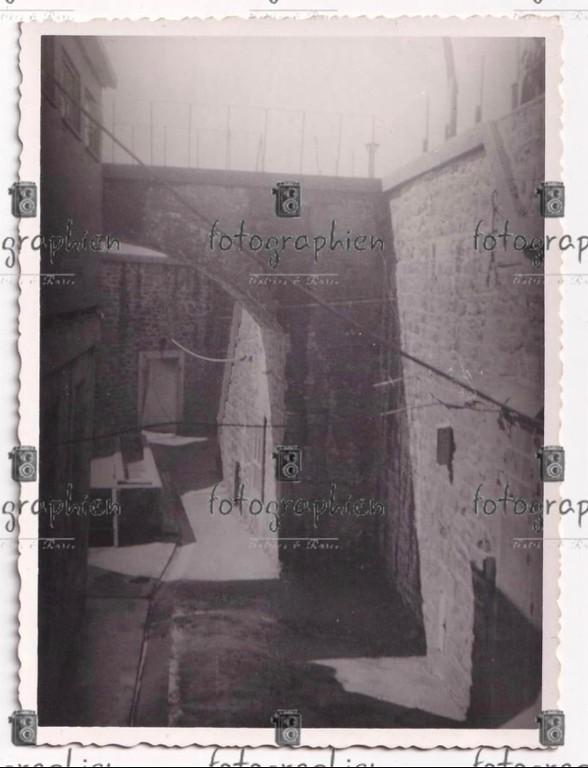

L’accès au fort du Corbeau se fait depuis la batterie basse par une porte accessible par une passerelle en bois passant au-dessus du fossé. La porte est précédée d’une petite place d’armes. La partie basse du fort est reliée à la redoute par un large chemin faisant rampe suivi d’un escalier, d’un chemin empruntant le fossé de la redoute et enfin d’une poterne avec passage voûté traversant le rempart terrassé et débouchant dans la cour de la redoute.

Cette phase de construction est l’œuvre de l'ingénieur du génie Louis-Lazare Dajot (1717-1786), directeur des fortifications de Bretagne qui crée dans la décennie 1770 de nouveaux forts et batteries d'artillerie renforçant la défense de la rade de Brest : fort de Lanvéoc, fort de l’Île Longue et fort de l’Armorique.

En 1778, la batterie basse est armée de six canons de 36 livres de balle tandis que la batterie haute est armée de six mortier de 12 pouces.

Les améliorations du fort (des Guerres de la Révolution au Second Empire)

Pendant les Guerres de la Révolution, le parapet de la batterie basse est remanié pour accueillir de nouveaux affûts pivotants (dispositions identiques à celles du fort de la Fraternité à Roscanvel) tandis qu’un grill à rougir les boulets est construit. Un corps de garde est ajouté au sud de la porte du fort.

Dans les années 1850, la batterie basse est encore modifiée. La défense de la porte du fort est améliorée par la création d’un sas battu par deux créneaux de tir latéraux. Plus haut, une nouvelle porte, flanquée de créneaux de tir, complète la défense de l’escalier menant à la redoute.

En 1858, les batteries haute et basse sont armées de deux canons de 30 livres modèle 1840 sur affût pivotant, de deux obusiers de 22 cm modèle 1827 sur affût de fer pivotant et de deux pièces de mortier de 32 cm.

La transformation du fort et l’ajout de batteries extérieures (4e quart du 19e siècle-1er quart du 20e siècle)

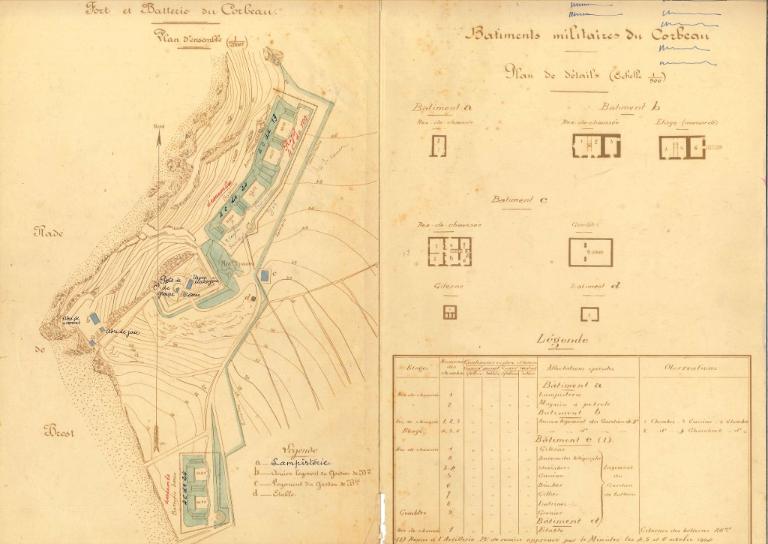

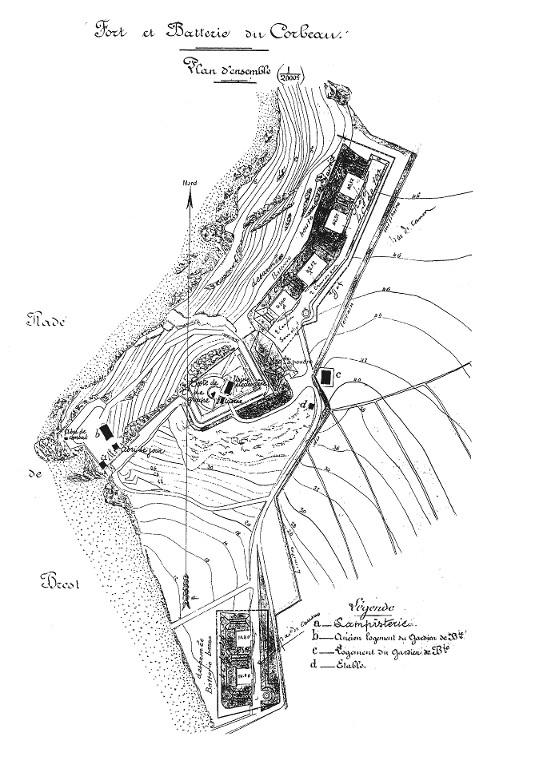

En 1879 et 1880, le fort est encore transformé : la redoute est dotée d’un chemin d’accès dédié et de deux ponts. En contrebas du fort est élevé un magasin à poudre modèle 1879.

Plusieurs batteries d'artillerie de côte de gros calibre sont construites ex-nihilo pour défendre la rade :

- sur la redoute, au point le plus haut, une batterie à parapet semi-circulaire armée d’un unique canon Marine de 32 cm modèle 1870 court (sur affût Marine modèle 1876-T-1883 à pivot antérieur) ; cette batterie s’accompagne de deux abris voûtés aménagés dans le rempart terrassé de la redoute. Dans la cour, la caserne du fort de Dajot est détruite.

- au nord du fort, une batterie extérieure armée, du nord au sud, de quatre canons de 19 cm, de deux canons de 24 cm et de deux canons de 16 cm ;

- au sud du fort, une batterie extérieure armée de deux canons de 32 cm Marine modèle 1870-1881 (sur affût Marine modèle 1882 à pivot antérieur) ;

Vers 1889 - 1890, une batterie d'artillerie composée de trois mortiers rayés de 30 cm Marine modèle 1883 (sur affût Marine modèle 1883 à pivot antérieur) est implantée à 800 m au nord-est du fort, au lieu-dit Roc’hanou - Ilien ar Gwen.

Au début des années 1890, la batterie extérieure nord du fort est armée, du nord au sud, de quatre canons Marine de 24 cm modèle 1870 (deux canons sur affût Marine modèle 1888 à pivot central ; deux canons sur affût Marine modèle 1876-T-1883 à pivot antérieur), de deux canons Marine de 19 cm modèle 1864-1886 (sur affût Marine modèle 1869 à pivot antérieur) et deux canons Marine de 19 cm modèle 1864-T-1870 (sur affût Marine modèle 1869-T-1884 à pivot antérieur).

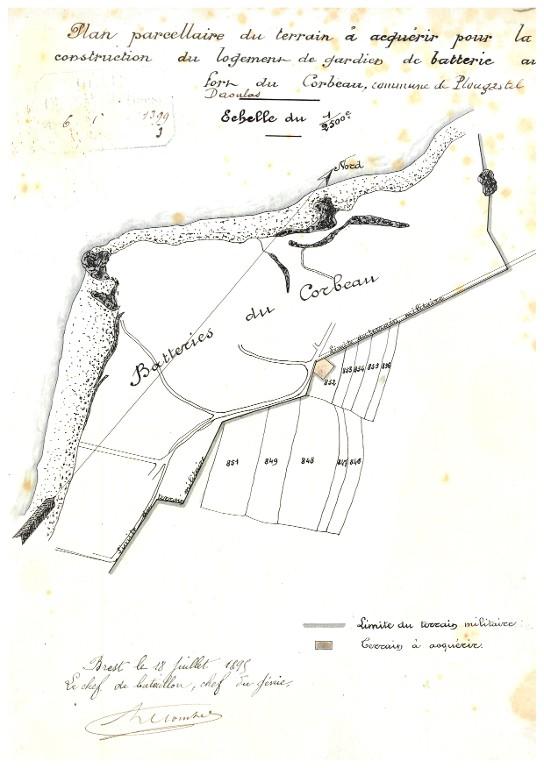

Après 1895, un logement pour le gardien de batterie est construit à l’est du chemin d’accès, non loin du magasin à poudre.

Vers 1901 est implanté sur la pointe Marloux un observatoire pour la batterie de mortier.

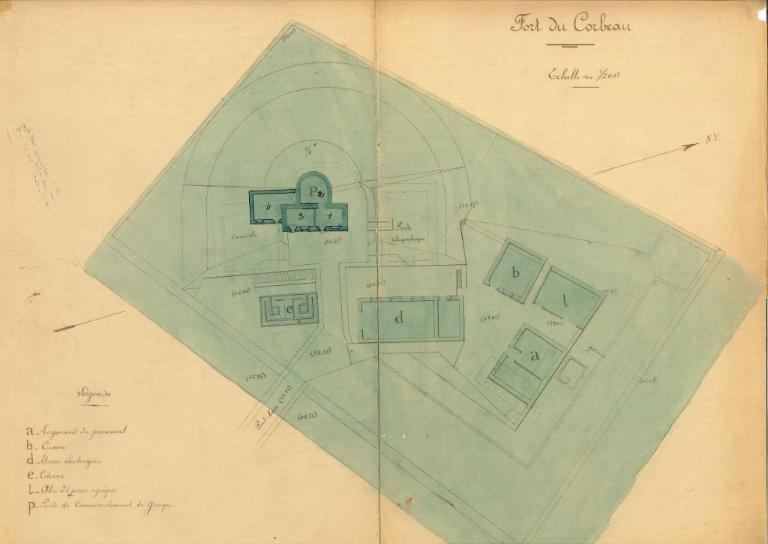

Vers 1903-1904, un poste de commandement de groupe de batteries d’artillerie est créé pour les batteries du Corbeau et du fort de l’Armorique à la place de la batterie de 32 cm de la redoute. Les mortiers de la batterie extérieure sont remplacés par des pièces plus modernes à chargement par la culasse.

En 1907, l’observatoire de la batterie de mortier est déplacé à côté du poste de commandement de groupe de batteries d’artillerie (recherches en cours de Julien Hily).

Dans les années 1910, un poste photo-électrique pour projecteur de 90 cm est créé afin de permettre le combat de nuit. L'abri de combat et l'abri de jour du projecteur sont implantés dans l’ancienne batterie basse tandis que l’usine électrique, la citerne et autres bâtiments annexes prennent place dans la cour de la redoute. Le corps de garde de la porte d’en bas est dès lors transformé en "lampisterie" et "magasin à pétrole".

En avril 1914, seules les batteries de quatre canons de 24 cm et de trois mortiers de 30 cm apparaissent encore dans le plan de défense de la place de Brest-Quélern-Ouessant. Les trois autres batteries sont désarmées.

Une batterie de défense contre avion (1935)

En 1935, une batterie de défense contre avions (DCA) composée de quatre canons de 75 mm modèle 1897 est aménagée au fort du Corbeau pour la défense de la ville-arsenal de Brest. Quatre cuves à canons, deux niches à munitions, un local pour le groupe électrogène, un poste de commandement et des logements complémentaires sont notamment construits. Les deux abris voûtés de la batterie d’artillerie de la redoute (celle dotée d’un unique canon de 32 cm), l’usine électrique du poste photo-électrique et le poste de commandement de groupe sont également réutilisés. De cette période subsistent dans l’ancienne usine électrique deux supports métalliques avec crochet pour hamacs et une partie de la numérotation des emplacements de hamacs (recherches en cours de Julien Hily).

Après avoir combattue contre les avions ennemis avec ses canons et mitrailleuses dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, la batterie antiaérienne du Corbeau est sabordée sur ordre le 19 juin 1940 et son personnel évacué le lendemain (recherches en cours de Julien Hily).

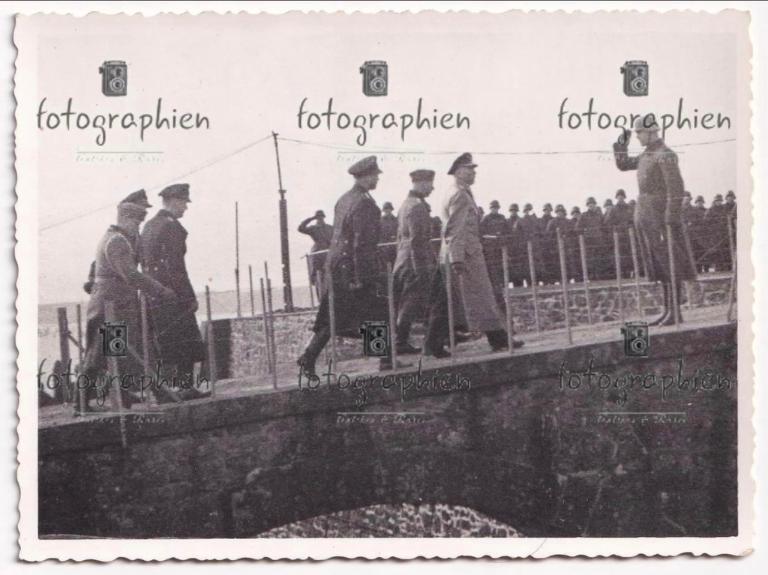

Un fort occupé durant la Seconde Guerre mondiale par la Kriegsmarine

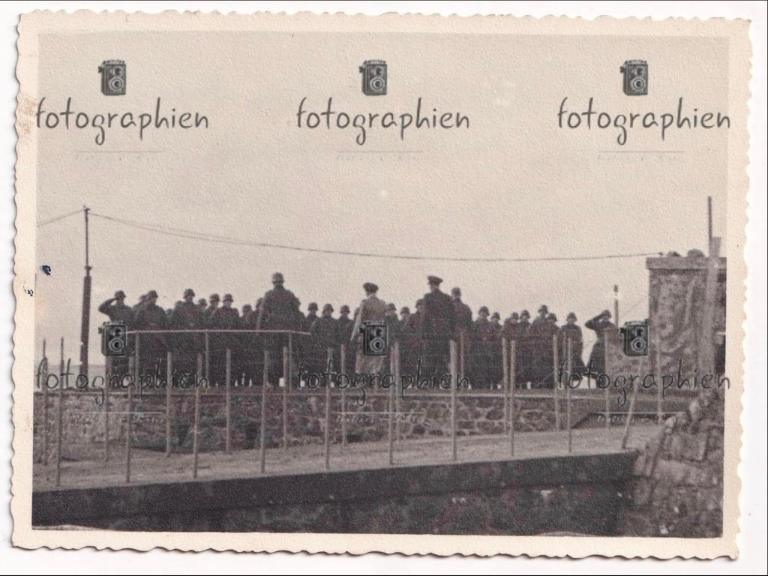

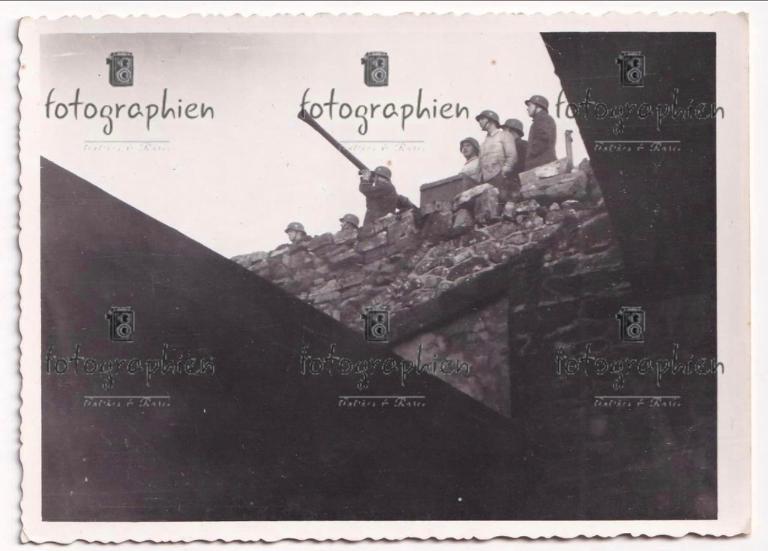

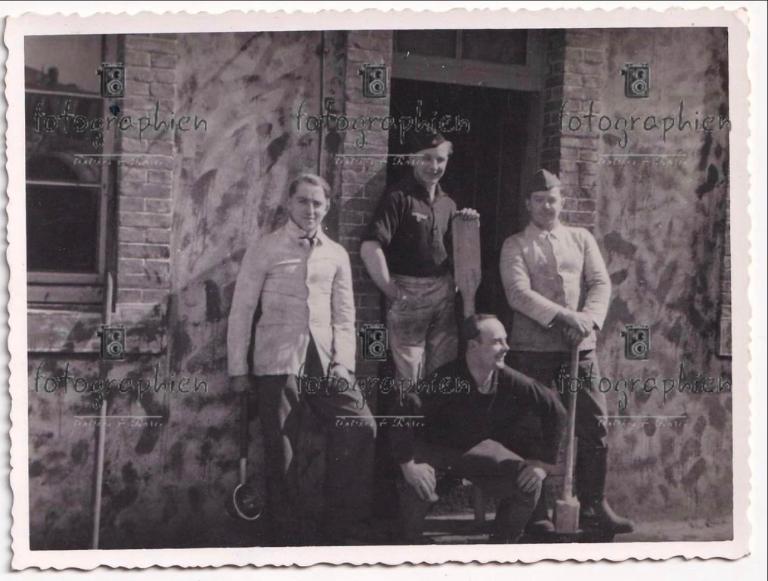

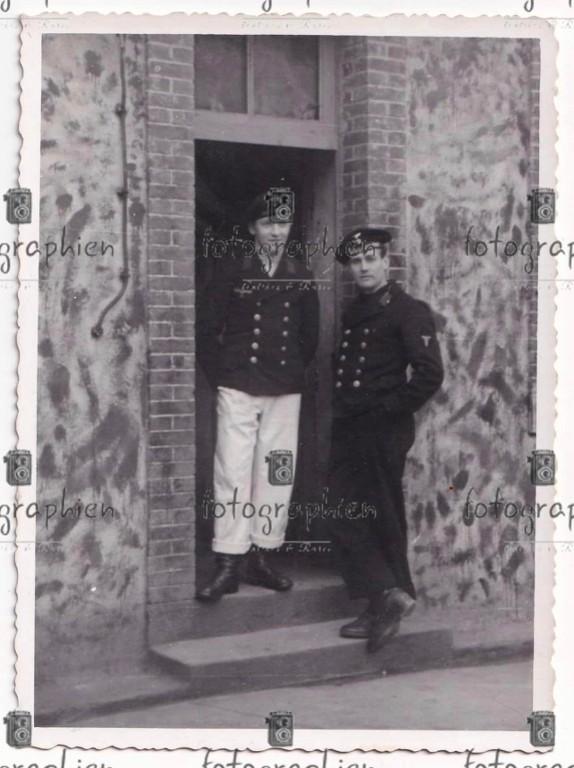

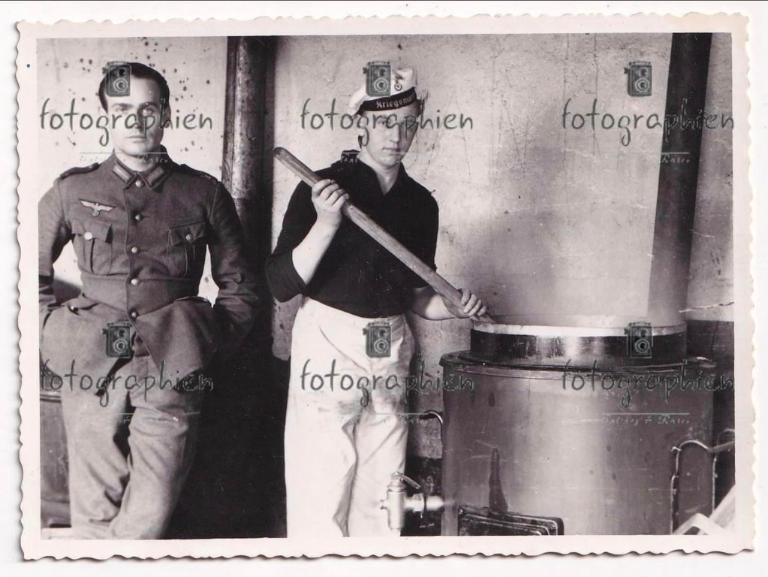

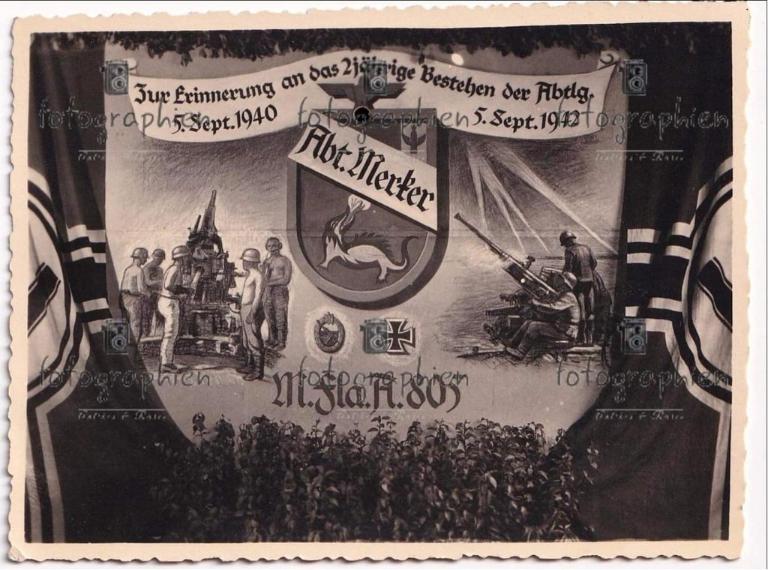

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort est occupé par une garnison de la défense antiaérienne de la Kriegsmarine (Marine-Flak 805) comme l’attestent les archives allemandes (cartes et photographies) et des objets trouvés à proximité (des cendriers de la faïencerie Henriot à Quimper ornés et numérotés).

Intégré au système défensif du Mur de l’Atlantique en 1942, le fort du Corbeau est numéroté "B 403" : une garnison de la marine y est en place (immédiatement à l’ouest du fort se trouve une autre position numérotée "B 404").

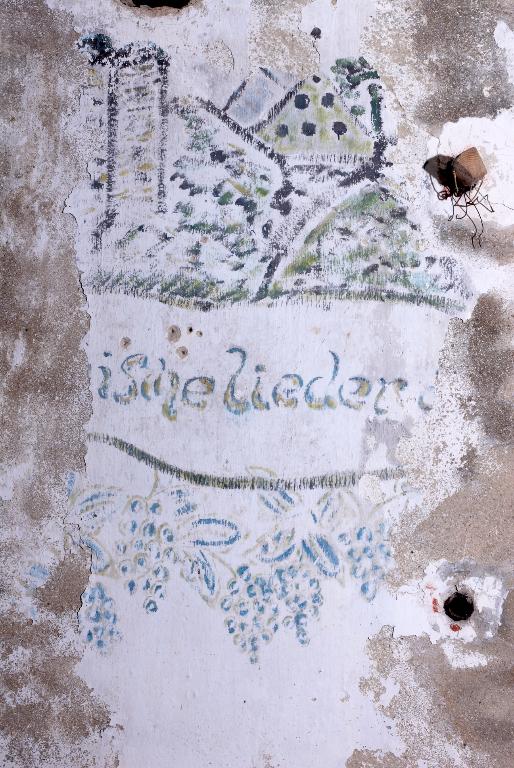

De la Seconde Guerre mondiale subsistent dans l’ancienne usine électrique, devenue successivement logement pour les équipages de la défense contre avion française, puis réfectoire de la garnison allemande, des peintures murales figurant un paysage de montagne et de vignes, un château, un décor composé de feuillages, de grappes de raisin et des inscriptions (Rheinische Lieder, littéralement "Chansons rhénanes…" [Des jolies filles et du vin]).

Pendant la Bataille de Brest, le fort du Corbeau aurait servi d’infirmerie - hôpital (recherches en cours de Julien Hily).

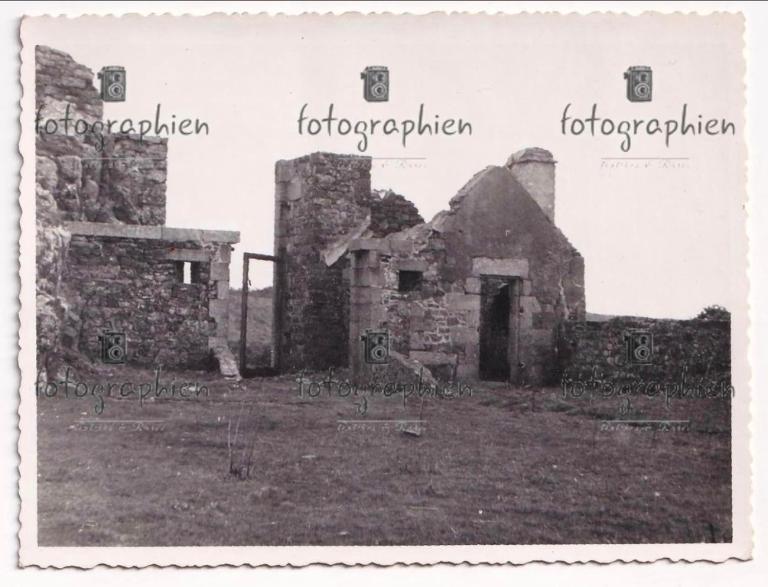

Un site militaire progressivement délaissé

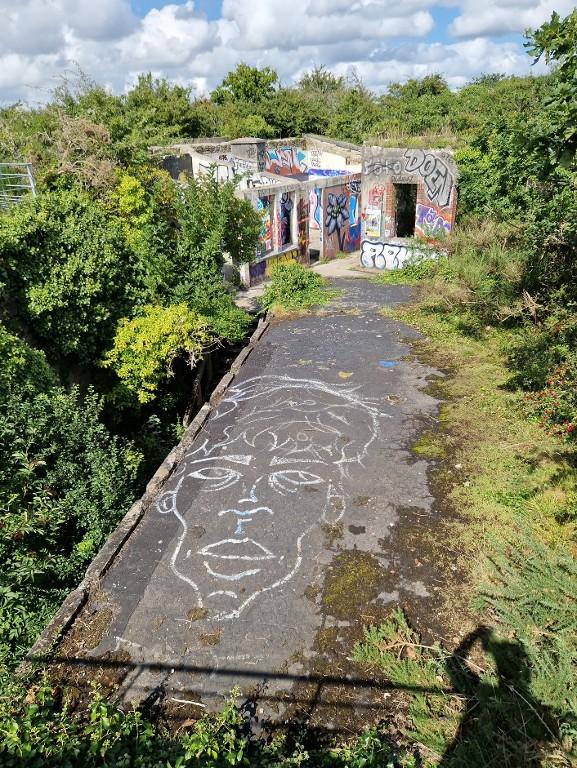

Dans les années 1990-2000, le fort du Corbeau est désaffecté puis abandonné par l’armée qui n’en n’a plus l’utilité. La végétation reprend possession des lieux qui sont régulièrement occupés illégalement, vandalisés et tagués.

Une affectation au Conservatoire du littoral et une ouverture au public

Depuis 2008, le fort est affecté au Conservatoire du littoral.

Suite aux travaux d’aménagement du polder de Brest pour construire un terminal industriel dédié aux énergies marines et à l’obligation de mesures de compensation écologique, le fort du Corbeau est choisi pour recréer un habitat naturel - lande et prairie soumises aux embruns - afin d’accueillir un oiseau protégé : la linotte mélodieuse.

A partir de 2018, des travaux de débroussaillage, d’aménagement (création de nouveaux cheminements et d’une passerelle en partie basse, déconstruction du logement du gardien de batterie et de la chambre de veille couronnant le fort) et de sécurisation (barriérage) sont réalisés. Un belvédère est créé au point de plus haut avec signalétique.

Certaines parties du fort du Corbeau (trois traverses-abris) sont également utilisées par l’association de Tir sportif de Plougastel.

Brest Métropole assure la gestion du fort du Corbeau. Des visites guidées du fort sont régulièrement organisées par le Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 1er quart 18e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle, 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Dajot Louis-Lazareingénieur militaireDajot Louis-LazareCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Louis-Lazare Dajot ou d'Ajot, ingénieur et militaire.

-

Auteur :

Etat actuel

Dominant la rade de Brest, le fort du Corbeau est implanté à l’extrémité de l’une des pointes de la Presqu’île de Plougastel.

Il est composé d’éléments issus de différentes périodes :

En partie basse : l’entrée primitive du fort (comprenant entrée, corps de garde et sas) ; une batterie d’artillerie avec parapet et terre-plein (orientée vers le nord-ouest) ; un poste photo-électrique pour un projecteur de 90 cm avec deux abris (l'un de jour situé près de la porte et protégé par la falaise, l'autre de combat implanté sur la batterie basse).

En partie haute : chemin d'accès et ponts au-dessus du fossé et de la cour ; redoute entourée d’un fossé sec avec contrescarpe, chemin couvert et glacis ; poterne et passage voûté permettant la communication entre la cour de la redoute et le fossé sec ; deux abris voûtés (appartenant à l'ancienne batterie de 32 cm) ; usine électrique (du poste photo-électrique) avec citerne (pour l’eau de refroidissement du groupe électrogène) ; local dans le fossé (pour le groupe électrogène de la batterie de défense contre avions) ; différents logements ; poste de commandement de groupe de batteries d’artillerie (implanté sur la redoute au point le plus haut) ; niche à munitions de l’ancienne batterie de défense contre avion (une seule a été pu être observée).

Entre les parties haute et basse du fort : branches tombantes crénelées nord et sud barrant la pointe ; large chemin faisant rampe doté de murs de protection et escalier dont les accès sont défendus par une porte et des créneaux de tir.

A l’extérieur du fort :

- au nord, deux batteries d’artillerie de côte de gros calibre : la "batterie de droite" (celle située la plus au nord) et la batterie de 19 cm dites aussi "batteries hautes". Ces deux batteries, respectivement orientées vers le nord-nord-ouest (cotes à 43,12 m et 42,52 m) et le nord-ouest (cotes à 42,12 m et 41,60 m), sont dotées de cinq traverses-abris dont une à double abri au centre. Les traverses avec abri voûté sont construites en maçonnerie de moellon ; les entourages des portes et impostes ainsi que les tablettes sont en pierre de taille. Les ouvertures sont fermées par des portes et des volets métalliques. Plate-formes de tir et traverses sont partiellement envahies par la végétation (août 2024).

- au sud, une batterie d’artillerie de côte de gros calibre dite "batterie de gauche" ou "batterie basse" (cote à 14,40 m) orientée vers l’ouest avec, du nord au sud, une traverse pleine ; deux abris-traverses et une citerne. Accolée à la traverse-abri sud, une guérite (datable de la 2e moitié du 20e siècle) subsiste également. Les ouvertures sont fermées par des portes et volets métalliques. Plate-formes de tir et traverses sont partiellement envahies par la végétation ; la citerne est dégagée (août 2024). Le chemin qui mène à la grève travers la batterie d’artillerie du nord au sud.

- au nord-est, à environ 800 m (propriété privée - non vue) : une batterie d’artillerie de côte pour mortier orientée vers l’ouest-sud-ouest (cote : 57,50 m). Son observatoire et poste télémétrique est implanté sur la pointe Marloux.

-

Murs

- granite maçonnerie enduit

- moellon

- béton béton armé

-

Toitsgranite en couverture, terre en couverture, béton en couverture

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationétat moyen

-

Techniques

- peinture

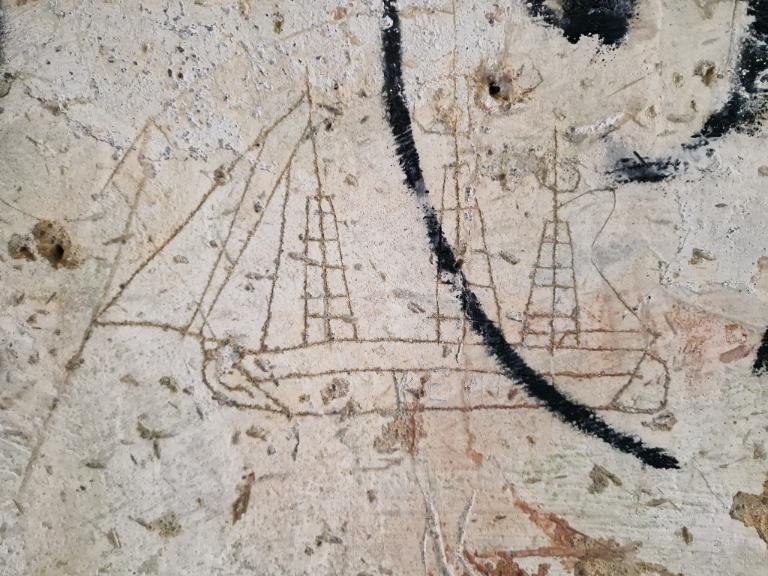

- sculpture

-

Précision représentations

Sur les murs intérieurs de l'ancienne usine électrique du poste photo-électrique :

- marquages français, vers 1935 (numérotation des hamacs) ;

- traces de peintures murales allemandes.

Ces peintures sont partiellement/totalement recouvertes par des graffitis.

Sur l'enduit du passage voûté menant de la redoute au fossé sec : gravure d'un navire à trois mâts.

-

Mesures

-

Précision dimensions

La superficie du fort du Corbeau avoisine les 7 ha.

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public, parcelle appartenant au Conservatoire du littoral.

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesredoute, porte, batterie, édifice logistique, citerne

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Bundesarchiv

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001849_P

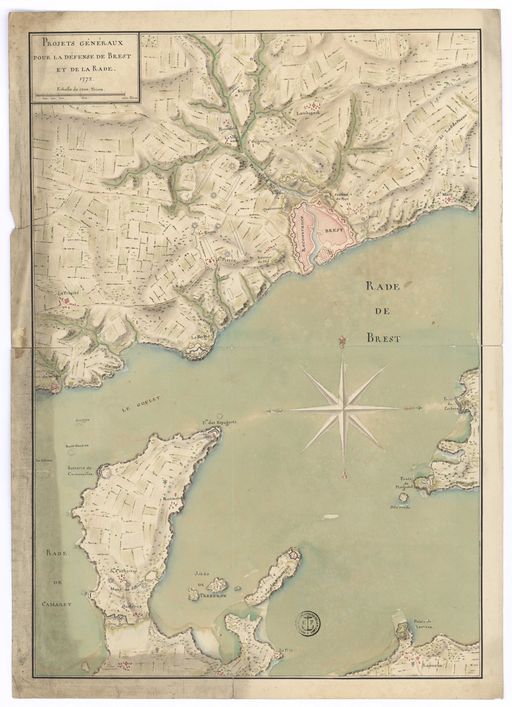

Collection Nivart. MS144_200. Projets généraux pour la défense de Brest et de la rade. Ouvrages proposés par M. de la Rosière et par MM. Filley et Dajot.Plan, support papier, 0,454 x 0,629 mètre, 3e quart 18e siècle, 1772.

-

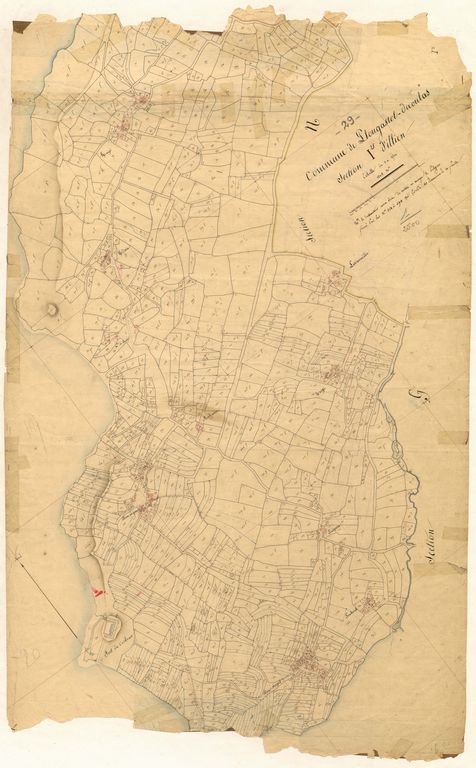

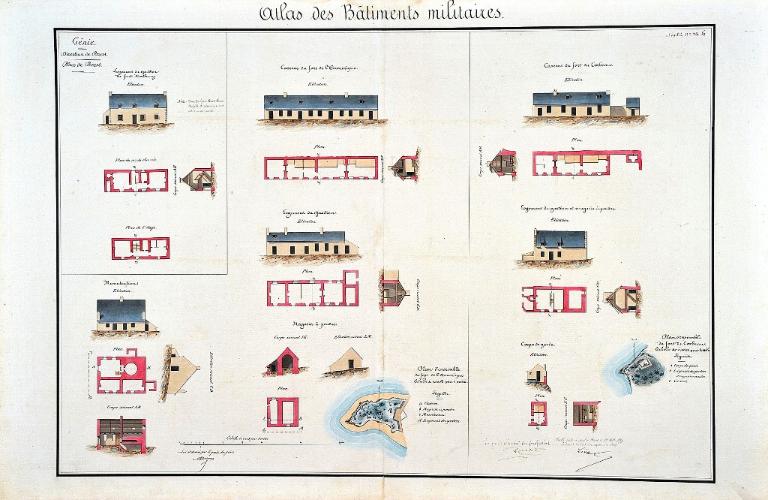

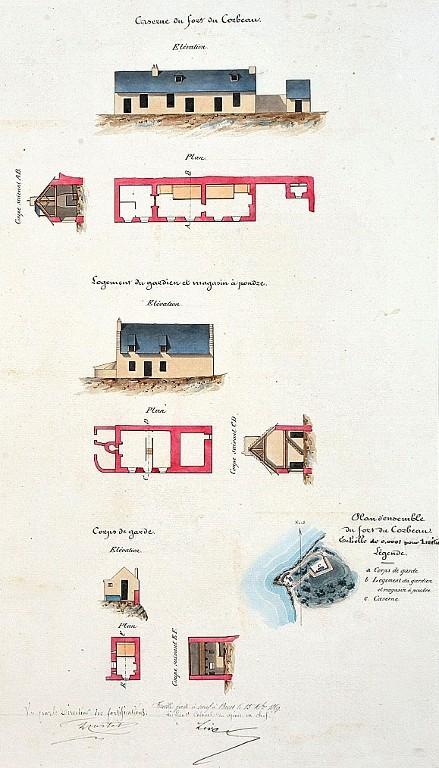

Archives départementales du Finistère : 9 Fi 3

Atlas des bâtiments militaires des places de France. Brest. 1846.

https://recherche.archives.finistere.fr/archives/show/FRAD029_0000009FI_FRAD029_0000009FI_de-3

Bibliographie

-

JADÉ, Patrick. "Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest - 1872-1917. La défense des côtes en France à l'âge industriel". Mémoire de maîtrise d'Histoire Contemporaine de l´Université de Bretagne Occidentale, sous la dir. de M.-T. Cloître, 2004, 293 p. et 141 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

p. 117 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Périodiques

-

JADÉ, Patrick. "Un balcon fortifié sur la rade : le fort du Corbeau". Les Cahiers de l'Iroise, hors-série n° 8, septembre 2020, p. 15-41.

Documents multimédia

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Fort du Corbeau, Plougastel-Daoulas". 19 juin 2016.

https://association-1846.over-blog.com/2016/06/fort-du-corbeau-plougastel-daoulas.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Batteries de mortiers de côte". 29 décembre 2019.

https://association-1846.over-blog.com/2019/12/batteries-de-mortiers-de-cote.html

-

HILY, Julien. "Aménagements du fort du Corbeau dans l'Entre-deux-guerres" in Fortifications de la presqu'île sur le réseau social Facebook. 25 mai 2021.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=855546121241666&set=a.3729997700463146

-

LE BRAS, Ludovic. "Série de photographies de la Marine-Flak 805 au fort du Corbeau à Plougastel" in Bunker BZH sur le réseau social Facebook. 12 août 2022. Cette série a été vendue en 2022 sur eBay Allemagne.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L4BbBzgchfm3s8AJp5CXZUicEMixXbESGxouoRPg8xLotq7MFA1NW7hGSYts1Cmvl&id=100063642613696

-

HILY, Julien. "Aménagements du fort du Corbeau dans l'Entre-deux-guerres" in Fortifications de la presqu'île sur le réseau social Facebook. 15 septembre 2022.

https://www.facebook.com/855546121241666/videos/1238100717031275

Lien web

- Carte de la côte de Bretagne aux environs de Brest par Vauban, 4 octobre 1694 (deux batteries d'artillerie sont respectivement figurées sur l'Île Ronde et sur la pointe de Plougastel)

- Carte particulière des côtes de Bretagne contenant les environs de la rade de Brest avec une démonstration de toutes les batteries et retranchements depuis Morgat jusqu'aux Minoux par Gouyon Miniac, garde du Pavillon, 1717

- Carte de la capitainerie de Crozon, 1734

- Carte des batteries d'artillerie de la rade de Brest et de ses environs avec état de l'artillerie, 1747

- Projets pour la défense de Brest, 1772-1777 sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France

- Cartes des fortifications de la ville et de la rade de Brest avec état de l'artillerie, 1778

- Atlas des bâtiments militaires des places de France. Brest. Logement du gardien du Fort Montbarey. Caserne du Fort de l'Armorique. Caserne du Fort du Corbeau. Feuille n°15 / A. Maurice ; Livet. 1846

- "Fort du Corbeau, Plougastel-Daoulas", article de l'Association "1846"

- "Série de photographies de la Marine-Flak 805 au fort du Corbeau à Plougastel"

- "Fort du Corbeau. Travaux avant ouverture", article du journal Le Télégramme, 3/05/2019

- "Plougastel-Daoulas. Le site du fort du Corbeau va devenir un belvédère", article du journal Ouest France, 1/11/2019

Annexes

-

"La défense de la rade par Dajot (Lanvéoc, Île-Longue, Armorique, Corbeau)" par Jean-Yves Besselièvre, 2007

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fort et batteries (2 canons de 16 cm modèle 1858-1860 ; 3 mortiers Marine de 30 cm modèle 1883 ; 4 canons Marine de 24 cm modèle 1870 ; 2 canons Marine de 27 cm modèle 1870 ; 4 canons Marine de 19 cm modèle 1864-1866) puis base navale pour sous-marins, Ile Longue (Crozon)

Lieu-dit : Ile Longue

Fort et batteries (4 canons Marine de 24 cm modèle 1870 ; 4 canons de 16 cm modèle 1858-1860) puis batterie antiaérienne allemande (canons de 40 mm.) (Cr 308), Pointe de Lanvéoc (Lanvéoc)

Lieu-dit : Pointe de Lanvéoc

Fort et batteries (dont batterie extérieure) (8 canons de 19 cm modèle 1864-1866 ; 2 canons de 24 cm modèle 1870 ; 2 canons de 24 cm modèle 1864-T-1870 ; 2 canons Marine de 32 cm modèle 1870) (B 409), Pointe de l'Armorique (Plougastel-Daoulas)

Lieu-dit : Pointe de l'Armorique

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.